3月13日(木)・14日(金)公開講座「地域のもしもに備えよう」地域防災プログラムを開催

本学では、日立市にご協力をいただき、初めて防災に関する公開講座を開講しましたのでその様子をご報告いたします。

公開講座の概要はこちらから

開催にあたって

日本では、地震や津波、豪雨をはじめとするさまざまな災害が各地で発生していますが、これを防ぐ手立ては残念ながらありません。

私たちの大学がある日立市も、この数十年のうちに大小にかかわらず、複数回の災害に見舞われました。

少しずつ記憶から薄れつつある3.11(東日本大震災)も過ぎたこの時期に、「大学で防災の講座を開きたい」、そんな想いではじめて防災の講座を開くこととなりました。

講座に対する受講者のニーズも分からない中、初年度ということで「不測の事態に備えるための基礎知識を学ぶ」ことと、受講者が「地域防災力」(地域の状況に合わせた防災として住民同士で助け合う)について考える機会になればということで、講師に日立市総務部防災対策課さま、各種イベント等で本学看護学部と連携している日立市消防本部さまにご協力を賜ることになりました。

私たちの大学がある日立市も、この数十年のうちに大小にかかわらず、複数回の災害に見舞われました。

少しずつ記憶から薄れつつある3.11(東日本大震災)も過ぎたこの時期に、「大学で防災の講座を開きたい」、そんな想いではじめて防災の講座を開くこととなりました。

講座に対する受講者のニーズも分からない中、初年度ということで「不測の事態に備えるための基礎知識を学ぶ」ことと、受講者が「地域防災力」(地域の状況に合わせた防災として住民同士で助け合う)について考える機会になればということで、講師に日立市総務部防災対策課さま、各種イベント等で本学看護学部と連携している日立市消防本部さまにご協力を賜ることになりました。

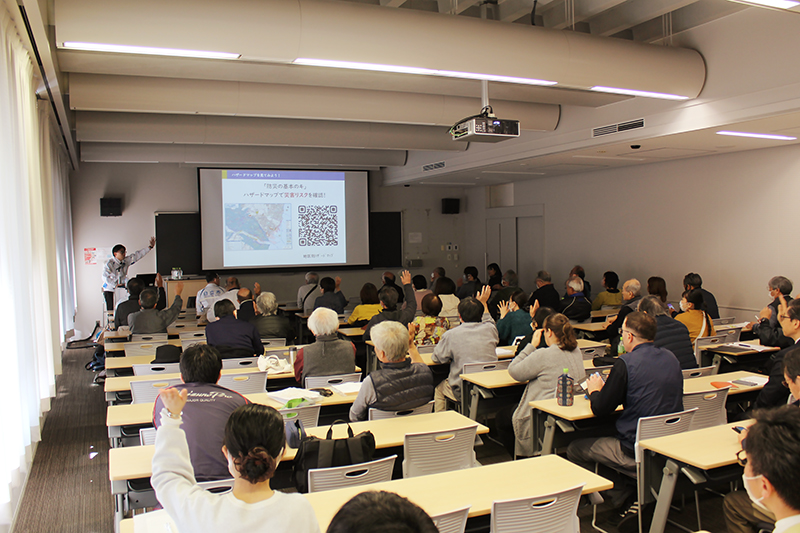

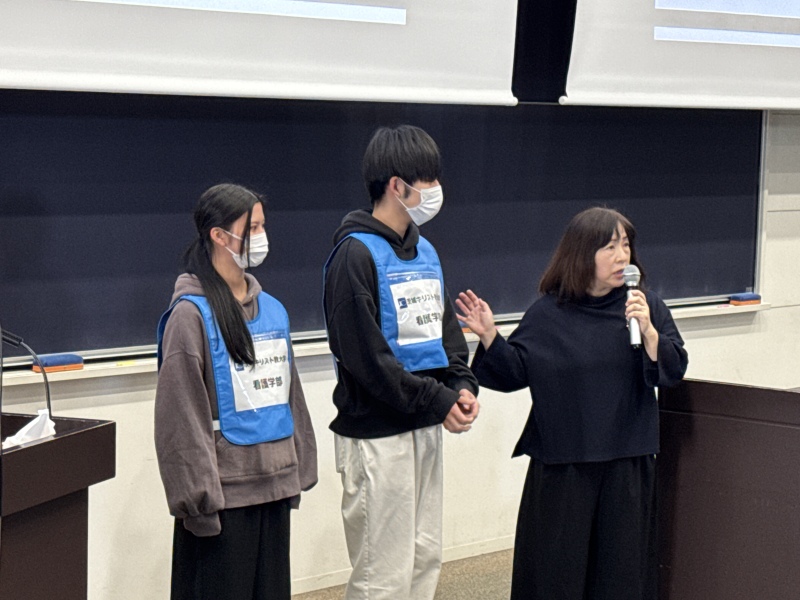

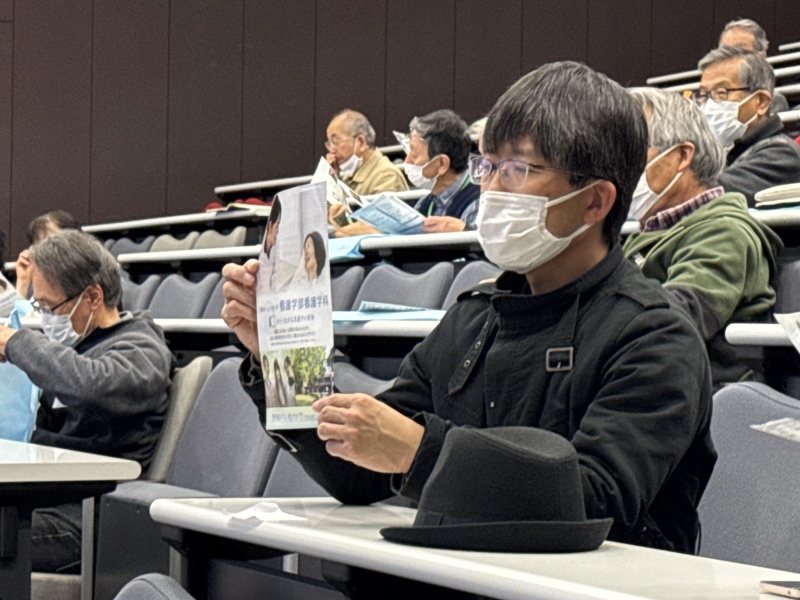

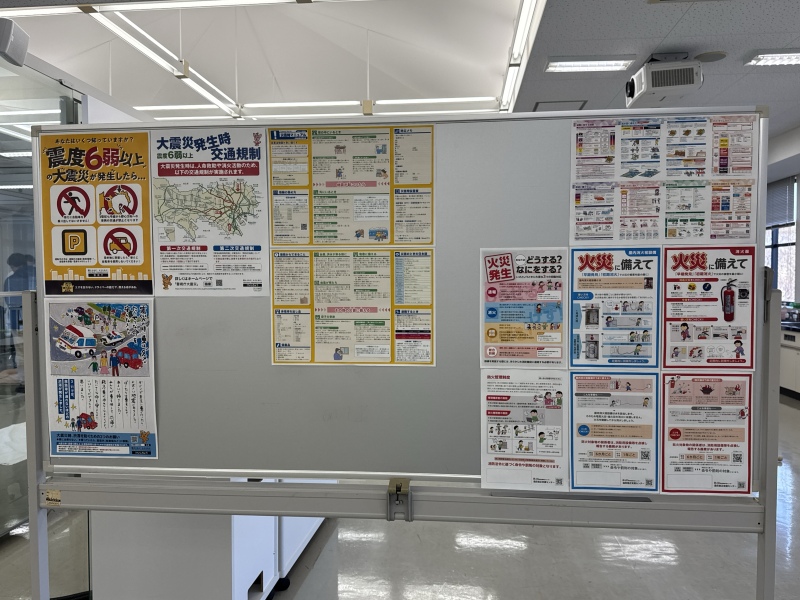

第1回/災害時の決断力を高めるための備えと公助までの間に自分ができること(自分の命を守る:自助)

講師:日立市総務部防災対策課の皆さま

日時:2025年3月13日(木)10:00~11:30

場所:大学11号館2階教室

講座スケジュール

講話:災害時の避難行動

演習:ハザードマップの見方

体験:避難所体験(備蓄品の紹介、間仕切りテント、段ボールベッドの設営)

受講者:約60人

場所:大学11号館2階教室

講座スケジュール

講話:災害時の避難行動

演習:ハザードマップの見方

体験:避難所体験(備蓄品の紹介、間仕切りテント、段ボールベッドの設営)

受講者:約60人

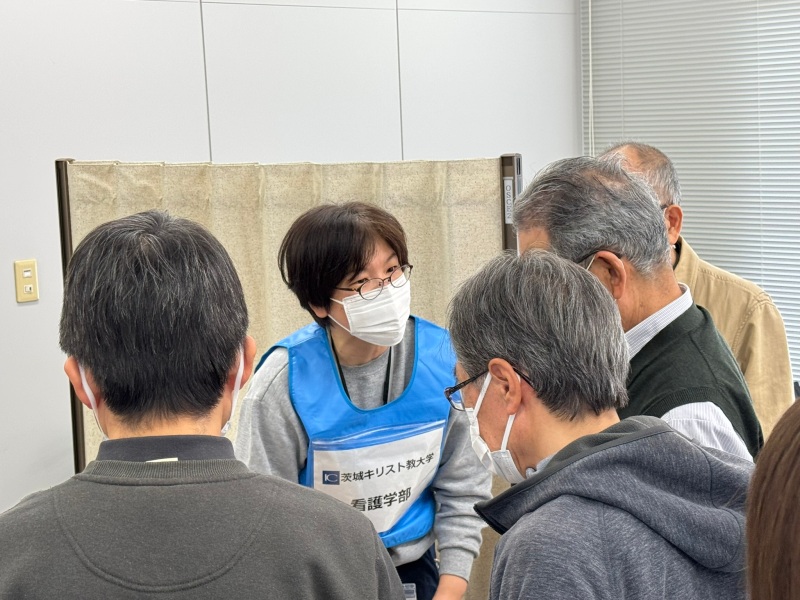

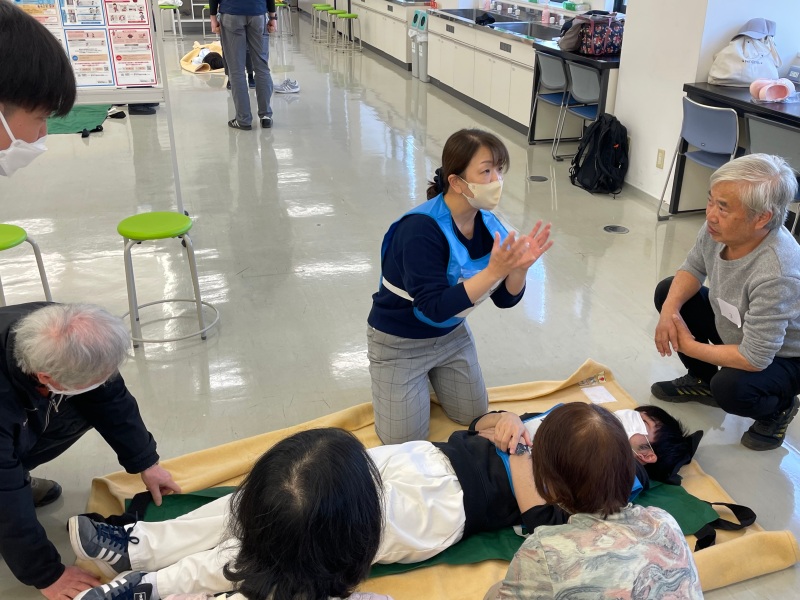

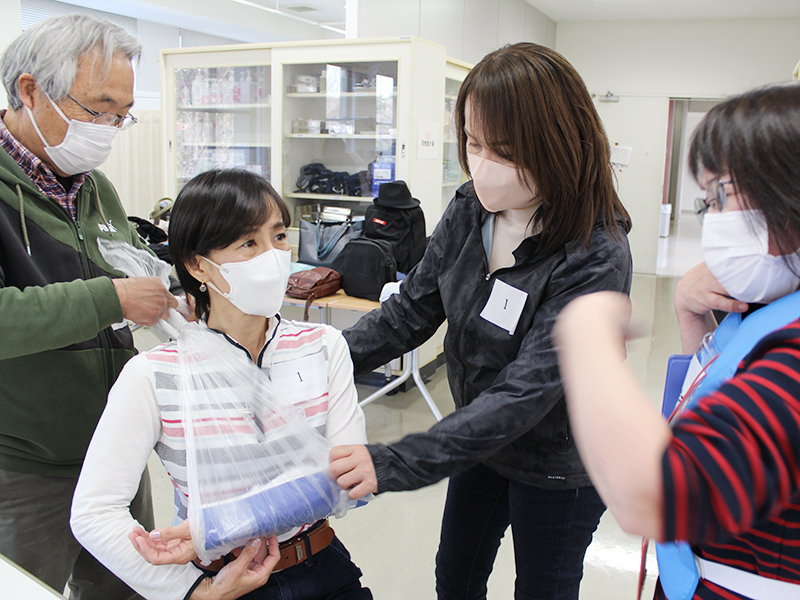

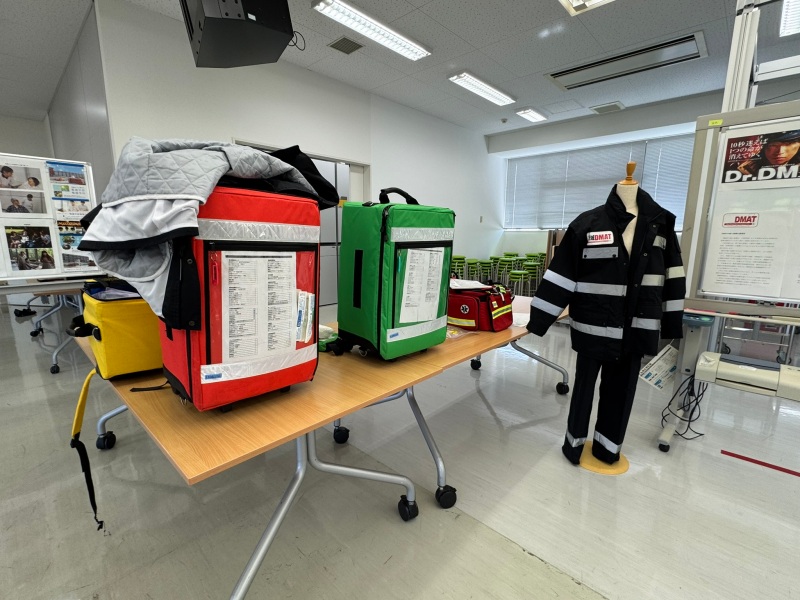

第2回/誰一人取り残さないために私たちができる防災力を高める方法(周りの命も守る:共助)

日時:2025年3月14日(金)9:30~12:00

場所:大学8号館教室

講座スケジュール

講議:日立消防署の災害への取り組み

講義:周りの命を守るためにできること

演習:①応急処置法(止血、固定法)②搬送法

受講者:約50人

場所:大学8号館教室

講座スケジュール

講議:日立消防署の災害への取り組み

講義:周りの命を守るためにできること

演習:①応急処置法(止血、固定法)②搬送法

受講者:約50人

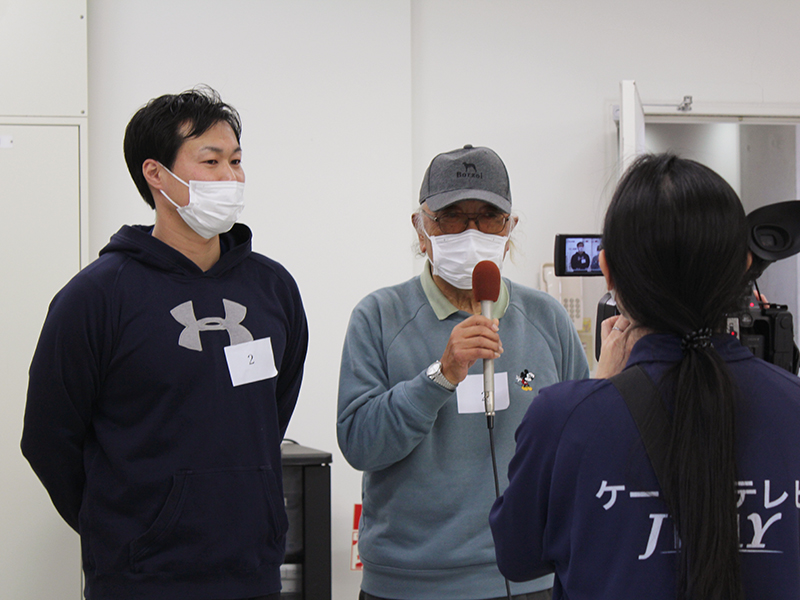

受講いただき、ありがとうございました。

会場でも受講者の皆さまからたくさんの嬉しいメッセージをいただきました!当プログラムを続投できるよう企画を検討してまいります!

受講者アンケートより抜粋

・生徒さんや大学の先生たちも含めてこれだけの人数の方がこのワークショップのためにお時間作っていただき、本当に感謝です。家族や友人にも受けさせてあげたいので、またこのような機会を与えていただけたら嬉しいです。

・大変有意義な一日でした。 特に実習が良かったと思います。

・単発の活動ではなく、継続していってほしいプログラムだと思いました。 より一層、地域に開かれた大学となるよう願っています。

・防災について真摯に考えるきっかけになりました。

・このような講演、指導の計画的な開催、また地域(コミュニティ)等への参与、啓発活動を積極的に実施して頂ければ有難いと強く感じました。

地域・国際交流センター

地域交流課について

地域交流課では、学生ボランティアの他にも地域に貢献できる講習や講演会を企画しています。

地域社会との連携、地域活動のほかに、公開講座・県民大学など各種講座運営、聴講生に関すること、広報誌「みどりの」編集・発行、地域・教育ボランティアに関することを担当しています。

気になる方は、地域・国際交流センターまでお問い合わせください。

茨城キリスト教大学の掲げる地域連携方針はこちらからご案内しています。

取扱窓口時間

平日 8:45〜16:45

※昼休み時間もオープンしています。

土曜日 8:45〜11:50

※日・祝及び大学指定の休日等は閉室となります。

※学内行事等の事由で閉室日・閉室時間が変更になる場合があります

※昼休み時間もオープンしています。

土曜日 8:45〜11:50

※日・祝及び大学指定の休日等は閉室となります。

※学内行事等の事由で閉室日・閉室時間が変更になる場合があります