「学生プロジェクト」とは、日立市と茨城キリスト教大学連携事業の一環として、平成20年度から実施しているもので、地域の課題解決や活性化方策などに関するテーマをもとに、学生が調査研究を行う取り組みです。

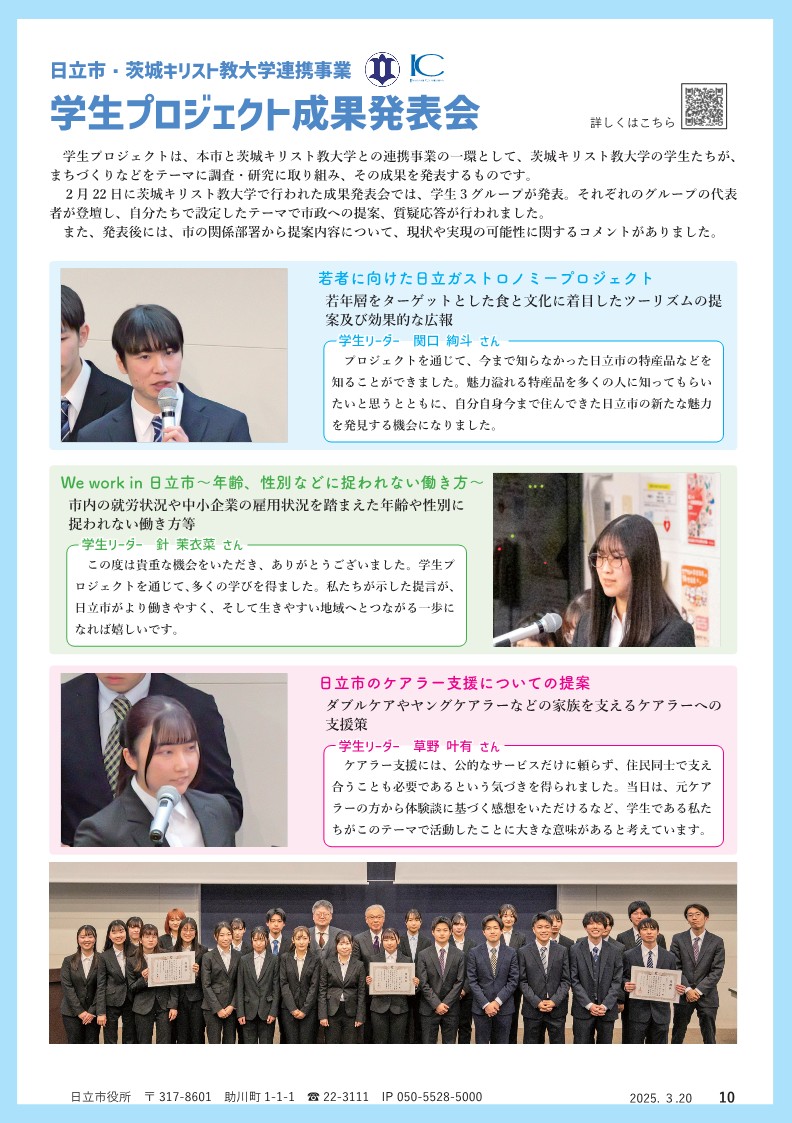

2024年度は、3つのグループがプロジェクトに応募し、それぞれのテーマで調査研究を進めました。

当日は、日立市副市長をはじめとする市の関係の皆さまや地域住民の方がご来場し学生の提案を聞いていただきました。

学生プロジェクト成果発表会の様子

日時:2025年2月22日(土)13時00分より

会場:茨城キリスト教大学8号館大講義室

会場:茨城キリスト教大学8号館大講義室

代表挨拶

本学 東海林 宏司学長

東海林学長は、当発表会に関わった日立市関係者や教職員に対し感謝の言葉を贈ったあとで、「行政は様々な制限や限界がある中で施策を打ち出していかねばならないが、このプロジェクトでの学生の自由な発想や意見をどうか受け止めていただき、それが今後の施策に何らかのヒントに繋がってくれたらこんなに嬉しいことはない」と述べた。

また、今年度開設した未来教養学環や2040年問題(人口減少による大学入学者が7割台に落ち込む)にも触れ、今後さらに地域と学生の連携が重要視される時代が来ることを示唆し、「当発表会が有意義な時間になることを願う」と挨拶を締めた。

また、今年度開設した未来教養学環や2040年問題(人口減少による大学入学者が7割台に落ち込む)にも触れ、今後さらに地域と学生の連携が重要視される時代が来ることを示唆し、「当発表会が有意義な時間になることを願う」と挨拶を締めた。

日立市 𠮷成 日出男副市長

𠮷成副市長からは、市と本学が包括協定を締結してから、本学関係者に専門家としてまちづくりや地域振興などの分野で尽力いただいている、とくに「第3期まちひとしごと総合戦略」において有識者会議の委員長を池内副学長にお務めいただいていることに感謝を述べたのち、今年で16回目となった当プロジェクトを振り返った。中でも2022年度のプロジェクト「HITACHI App Project」「日立デジタルプロジェクト」で提案された『まちのコイン』や公式LINEにおいては登録者数が伸び、市民の皆さまの身近なものになったと感謝の意を表した。本日のプロジェクト成果発表についても学生たちのアイデアを伺う貴重な機会であると期待の声を寄せた。

若者に向けた日立市ガストロノミープロジェクト

発表の様子

1.課 題:日立市はガストロノミー施策で『観光資源の磨き上げによる稼げる観光地域づくり』を掲げているが、年間目標も低く、未開拓であると捉えた

また、日立市内のスポットについて知らない若者が多い

2.目 標:若者に目に留まりやすい観光ツアー等のコンテンツを用意し、県北地域、県内、関東圏と段階を踏んで効果的な広報に繋げる

3.提 案:日立駅、御岩神社、奥日立きららの里周辺を巻き込み、謎解きとガストロノミーを掛け合わせたツーリズムの開発

4.提案効果:ストーリー性のある体験型と食が融合することで、体験した若者のSNS発信が起爆剤となり、新しい観光の可能性が広がる

パワースポットとなる御岩神社の神秘性やご利益をもっとPRでき、将来を担う若者の人口流出を抑えることもできる

質疑応答

質問:日立市役所主催のイベントになると方向性等、困惑するかもしれない。プロジェクトメンバーの誰かがアドバイザーとして入ってくれたら実現性のある企画と捉えられると思う。(日立市議会議員様より)

回答:実現できる可能性があるならばぜひお願いいたします。

(教員による補足):他の自治体が実施している謎解きツアーの主催は自治体であるが、多くは外部委託をされているのが実情。

質問:今回の研究の中で、あまり有名ではなく、それでいて若者に響く(バズる)ようなスポットがあったら教えてほしい。(日立市職員様より)

回答:「常陸国 式内社 泉神社」を挙げる。いわき市出身のため、大学入学後から日立市のことを知りはじめたが、泉神社には神秘的な印象、SNS映えがしやすい場所と感じた。若者にとってはSNS映えがする=SNSで投稿しやすいスポットがヒットするのではないかと思う。

回答:実現できる可能性があるならばぜひお願いいたします。

(教員による補足):他の自治体が実施している謎解きツアーの主催は自治体であるが、多くは外部委託をされているのが実情。

質問:今回の研究の中で、あまり有名ではなく、それでいて若者に響く(バズる)ようなスポットがあったら教えてほしい。(日立市職員様より)

回答:「常陸国 式内社 泉神社」を挙げる。いわき市出身のため、大学入学後から日立市のことを知りはじめたが、泉神社には神秘的な印象、SNS映えがしやすい場所と感じた。若者にとってはSNS映えがする=SNSで投稿しやすいスポットがヒットするのではないかと思う。

指導教員講評

菅野ゼミは「人的資源管理と組織論」がテーマであり、今回の観光のテーマとはかけ離れたところにいるが、学生の希望で挑戦させていただいた。

約1年間リサーチを重ねて活動する中で、最初に挙がった「ガストロノミー」「御岩神社」「バーベキュー」「謎解き」から広がる学生たちのアイデアを収束させていくところに非常に難航し、最後になって「神の食卓を復活させる」というコンセプトにたどり着いたところには評価をしてあげたいと思っている。市内の多様な観光スポットと市の特産品を掛け合わせて考えた謎解きツアーを考案できたことについても評価ができる一方で、まだ思いつきをまとめたレベルである。あくまでも一つの事例として受け止めていただきたい。

最後に、当ゼミのテーマの組織論の観点で見ると、今回のプロジェクトにおいてひとりひとりが個性や特有分野に応じたリーダーシップを発揮できていた。

※経営学科では『シェアド・リーダーシップ』の考え方を大切にしています

(誰もがリーダーシップを発揮する:誰かがリーダーシップを発揮しているときは他のメンバーはフォロワーシップに徹する)

約1年間リサーチを重ねて活動する中で、最初に挙がった「ガストロノミー」「御岩神社」「バーベキュー」「謎解き」から広がる学生たちのアイデアを収束させていくところに非常に難航し、最後になって「神の食卓を復活させる」というコンセプトにたどり着いたところには評価をしてあげたいと思っている。市内の多様な観光スポットと市の特産品を掛け合わせて考えた謎解きツアーを考案できたことについても評価ができる一方で、まだ思いつきをまとめたレベルである。あくまでも一つの事例として受け止めていただきたい。

最後に、当ゼミのテーマの組織論の観点で見ると、今回のプロジェクトにおいてひとりひとりが個性や特有分野に応じたリーダーシップを発揮できていた。

※経営学科では『シェアド・リーダーシップ』の考え方を大切にしています

(誰もがリーダーシップを発揮する:誰かがリーダーシップを発揮しているときは他のメンバーはフォロワーシップに徹する)

We work in 日立市~年齢、性別などに捉われない働き方~

発表の様子

1.課 題:日立市内従業者の3割、男性の従業者の4割が製造業。その他の職を求めて若者や女性が市外転出しやすい。

2.目 標:日立市が多様な人々にとって働きやすい・生きやすい地域へと生まれ変わること

2.目 標:日立市が多様な人々にとって働きやすい・生きやすい地域へと生まれ変わること

3.提 案:

・市役所内にチャレンジ応援課の新設

4.提案効果:市民が自分らしく生きられ、ひいてはその地域がかがやくことに繋がる

・市役所内にチャレンジ応援課の新設

・日立市ならではの教育実践

・多様な働き方のための座談会の設置

・公式LINEに仕事欄を新設

・多様な働き方のための座談会の設置

・公式LINEに仕事欄を新設

質疑応答・感想

質 問:例えば50人以下の製造業などで「どんな会社であったら」若者や女性は働いてみたいと思えるのか。(日立市職員様より)

回 答:環境整備が整っていると抵抗感もなく働けると思う。

感 想:座談会登壇者(株)しびっくぱわー社員(河股さま)より

出だしのしゃべり方、音声や写真を採用し事実を伝えていることで説得力があったため、プレゼンテーション全体がとても良かった。特に、「チャレンジ応援課の設置」が非常に良い。産業支援や起業支援はどこの自治体でも行われているが、チャレンジ≠起業。専業主婦からの就職やボランティア活動など、一人ひとりチャレンジしたい内容も方法も異なる。知識や情報を持っている人にアウトプットをして、チャレンジの芽を出して、進んでいくイメージ。そのため、日立市が目指す姿とその入り口にあるチャレンジ応援課との関わりは意義深い提案だと思った。

指導教員講評

この発表は日立市に住み、「人口流出などの課題をどうにかしたい」と考えていらっしゃる地域の皆さまと学生が一緒に紡いだ発表だったと言えるだろう。

会場にいらっしゃっている座談会の登壇者の方に感想をお聞きしてみたい。(←感想は質疑応答欄に掲載)

最後に、当プロジェクト代表の針は、中学校社会科の授業で「女性が日本社会の中では働きにくい」という授業を受け、「それならば、自分が働く女性の応援をする側にまわろう」と保育士への道を決めたと聞いている。やはり学校のキャリア教育が非常に大事だと思うので、提言2つ目も取り組んでいただけたらと思っている。

会場にいらっしゃっている座談会の登壇者の方に感想をお聞きしてみたい。(←感想は質疑応答欄に掲載)

最後に、当プロジェクト代表の針は、中学校社会科の授業で「女性が日本社会の中では働きにくい」という授業を受け、「それならば、自分が働く女性の応援をする側にまわろう」と保育士への道を決めたと聞いている。やはり学校のキャリア教育が非常に大事だと思うので、提言2つ目も取り組んでいただけたらと思っている。

日立市のケアラー支援についての提案

発表の様子

1.課 題:ケアラーとなった方の実態把握、支援を求める人に必要な支援が届いていない

2.目 標:公的なサービスだけでなく、地域住民同士で支え合うまちづくり

3.提 案:

ケアラーを含めた地域包括ケアシステムをもと、住民同士で支え合う仕組みを構築

・ケアラーが気軽に悩みを相談できるオープンチャットを運営

・まちのコインを活用した住民同士の福祉的マッチング

4.提案効果:ケアラーの実態把握

ケアラーを含めた地域包括ケアシステムをもと、住民同士で支え合う仕組みを構築

・ケアラーが気軽に悩みを相談できるオープンチャットを運営

・まちのコインを活用した住民同士の福祉的マッチング

4.提案効果:ケアラーの実態把握

介護制度の狭間にいる支援を希望する方と支援者のマッチングにより人材不足の解消

質疑応答・感想

感 想:自身は28歳からケアラーとなったが、やはり老老介護をされている方が多く同世代にケアラーはいなかった。また、男性であり、介護を理由に離職をしたことで復職も非常に難しい。このプロジェクトでは支援される側と支援する側のどちらもウィンウィンになれる社会づくりについて提案いただいたと思うが、中島ゼミのチャレンジ応援課と今回の提案(まちのコインを活用したケアラー支援)がタイアップしたらもっと良くなるのではないかと思った。(一般市民)

回 答:ケアラー支援というテーマを設定したとき、調査活動の初期である実態把握の部分でつまずいた。元ケアラーの方のお話、事例を伺えてとても勉強になった。

感 想:自身は福祉職が長いため知識はもっているが、実際にビジネスケアラーとなり、サービスを受けようとするとスムーズにいかないこともあった。ケアラーの方々はこういった悩みを持ちながら過ごしているため、チャットやまちのコインといったインフォーマルなサービスを展開し、同時にまちの活性化も狙うという視点が新しい視点だったと思う。住民同士のつながりを濃くしていくことには課題が多いが、高齢者は若い方と触れ合うことで元気をもらえるので、こういった意見をぜひ実現させたいと思った。(日立市職員様より)

感 想:自身は福祉職が長いため知識はもっているが、実際にビジネスケアラーとなり、サービスを受けようとするとスムーズにいかないこともあった。ケアラーの方々はこういった悩みを持ちながら過ごしているため、チャットやまちのコインといったインフォーマルなサービスを展開し、同時にまちの活性化も狙うという視点が新しい視点だったと思う。住民同士のつながりを濃くしていくことには課題が多いが、高齢者は若い方と触れ合うことで元気をもらえるので、こういった意見をぜひ実現させたいと思った。(日立市職員様より)

指導教員講評

まず、メンバーの4年生は3年生の時点でヤングケアラーについて研究したいと調査を開始したのだが、全国的な傾向はつかめても、日立市の実態はこれから手がついていく状態で、結果としてケアラー全体の提案を行うことになった経緯がある。

心理福祉学科の学生たちには、ソーシャルワークを学ぶ中で、支援の在り方として人と環境の両面に目を向けていく必要があることを伝え続けてきた。その人がその環境の中でどう生活して、その後、自分の足で走れるようになるのかまで(困っていることに対してサービスや制度に繋げたら終わりではなく、その人への支援が必要なくなる)見ていくのだと。1・2年生のうちは、サービスに繋がったらそれで支援が終わりと捉えがちであるが、3年生で実習に行くと、周りの環境の重要性が理解できてくる。その環境となる、地域にどう働きかけをしていくのかは非常に難しく、今回、学生たちは既存のものを使って出来ることがないかを模索してきた。

最後に、当プロジェクト代表の草野は、市外の学生でアパートを借り、日立市で生活をしてきたが、この4月から児童関係の職に就くということで完全に日立市民となる。福祉に従事する一員として、今後、この提案を福祉の方々に活かしてくれることを期待しているところである。

心理福祉学科の学生たちには、ソーシャルワークを学ぶ中で、支援の在り方として人と環境の両面に目を向けていく必要があることを伝え続けてきた。その人がその環境の中でどう生活して、その後、自分の足で走れるようになるのかまで(困っていることに対してサービスや制度に繋げたら終わりではなく、その人への支援が必要なくなる)見ていくのだと。1・2年生のうちは、サービスに繋がったらそれで支援が終わりと捉えがちであるが、3年生で実習に行くと、周りの環境の重要性が理解できてくる。その環境となる、地域にどう働きかけをしていくのかは非常に難しく、今回、学生たちは既存のものを使って出来ることがないかを模索してきた。

最後に、当プロジェクト代表の草野は、市外の学生でアパートを借り、日立市で生活をしてきたが、この4月から児童関係の職に就くということで完全に日立市民となる。福祉に従事する一員として、今後、この提案を福祉の方々に活かしてくれることを期待しているところである。