1947年昭和22年

1947.11.16 学園の創設者11名の記念撮影

1947.11.16 学園の創設者11名の記念撮影学園の誕生

1947年、戦後の日本にキリスト教の平和主義教育の必要性を感じた地元のクリスチャン(日立製作所多賀工場と国立多賀工専の2つ)と、戦前からこの地で伝道を続けていた米国のキリストの教会の3つの流れがひとつとなり、シオン学園綜合大学事業計画を打ち出しました。

同年11月、大甕厚生園で約250名が出席して記念野外礼拝が行われた際、シオン学園の開校が正式に決定されました。

これが、創設の祈りで、茨城キリスト教学園のルーツです。

学園設立を望んでいたE・W・マクミラン博士(初代総長〉のスピーチには、日本人の聴衆全員が深く心を動かされました。

1947.11.16 E.W.マクミラン博士を迎える記念野外礼拝の様子

1947.11.16 E.W.マクミラン博士を迎える記念野外礼拝の様子 1947.4.11 シオン学園綜合大学事業計画のメンバー

1947.4.11 シオン学園綜合大学事業計画のメンバー 1947.6.1シオン学園英語夜学校開校

1947.6.1シオン学園英語夜学校開校シオン学園

英語夜学校開校

1947.6.1シオン学園多賀幼稚園開園

1947.6.1シオン学園多賀幼稚園開園シオン学園多賀幼稚園開園

- シオン学園総合大学事業計画書の発表

- シオン学園設立の祈祷会

1948年昭和23年

1948.4 シオン学園高等部 第一回入学式

1948.4 シオン学園高等部 第一回入学式シオン学園高等部の開校

1948年、高等部が開校しました。競争率4倍を突破した50名が第一期生。開校式兼入学式は学園隣のゴルフ場の芝生の上で行われました。初代ローヤー校長のあいさつは全編英語。それを長埜副校長が名通訳で聞かせる斬新なスタイルで、生徒たちに鮮烈な印象を与えました。

1949年昭和24年

シオン・カレッジの開校

(後の短期大学)

- 茨城キリスト教学園に名称を変更

ローガン.J.ファックス

ローガン.J.ファックスローガンのノー・ルール

初代短大学長にローガン・J・ファックスが就任。彼は「ノー・ルール(No Rule)」を提唱し、学園の教育で実践しました。それは「真の学びは、教えられるものではなく、自由な雰囲気の中で『生徒・学生が自ら学びとること』による。よい学校は、生徒・学生たちが自らを教育して自立できる、ルールのない自由な教育が実践できる場である。」というもので す。この自由な思想は高く評価され、学園内に、はつらつとした雰囲気がみなぎっていきました。

1950年昭和25年

徽章の制定

1950年、学園微章が完成。「開かれた聖書に高き十字架」のデザインは本学園らしさを象徴しています。「聖書は祭壇に飾られているようなものではなく、日常生活の中でつねに開かれ読まれるからこそ、神の生きた言葉として生活に生命を与える」というプロテスタントの精神を謳ったものです。

1950.4.17 茨城キリスト教短期大学開校式

1950.4.17 茨城キリスト教短期大学開校式茨城キリスト教短期大学開学

1955年昭和30年

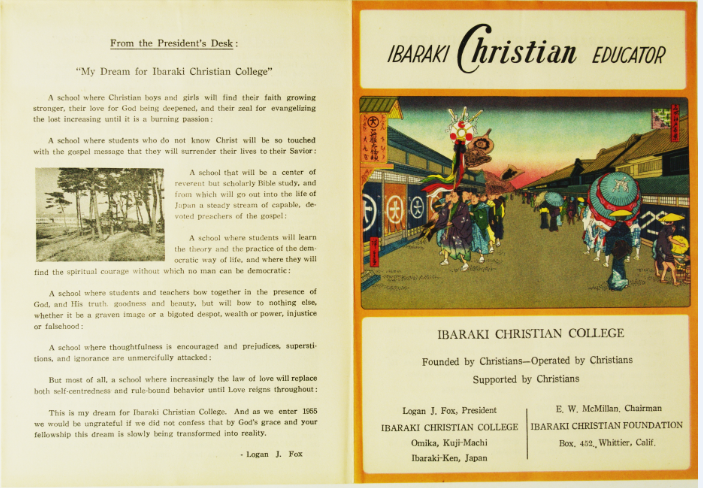

「我らが学園の理想」起草

第2代総長に就任したローガン・J・ファックスは1955年1月、「我らが学園の理想」を発表しました。キリスト教の愛に根差し、リベラルな学園作りを推進するという情熱的なメッセージが多くの人の心をとらえました。

「Ibarakiクリスチャン・エデュケーター」に掲載された「我らが学園の理想」

「Ibarakiクリスチャン・エデュケーター」に掲載された「我らが学園の理想」 夏季カウンセリング講習会

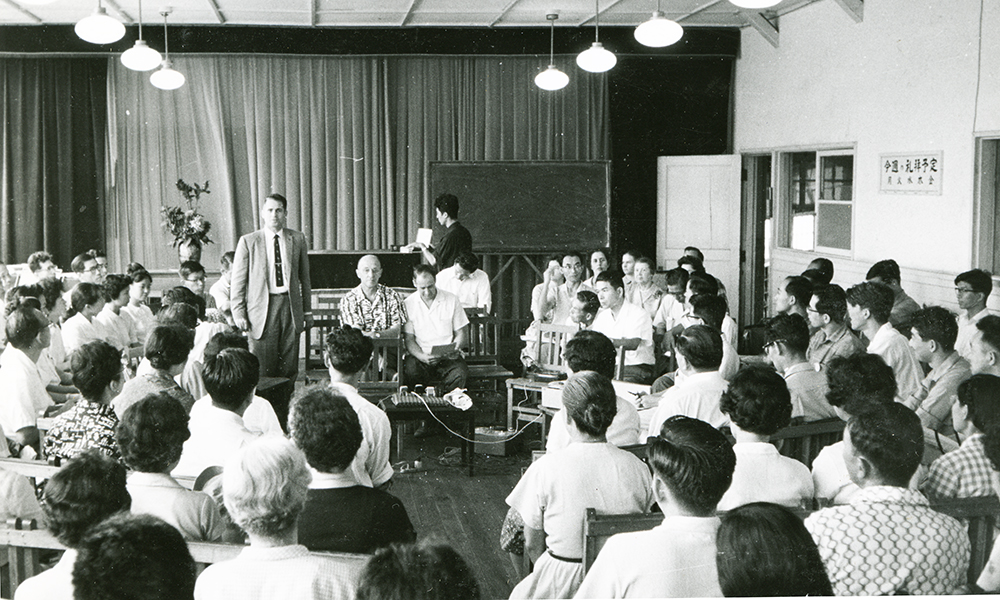

夏季カウンセリング講習会第1回夏季カウンセリング講習会開催

ローガン・J・ファックスはシカゴ大学でカウンセリングを修め、1955年以降14回にわたり夏季カウンセリング講習会を開催しました。恩師カール・ロジャーズ博士から学んだ当時最先端のカウンセリングを日本に紹介した功労者でもあったのです。

1960年昭和35年

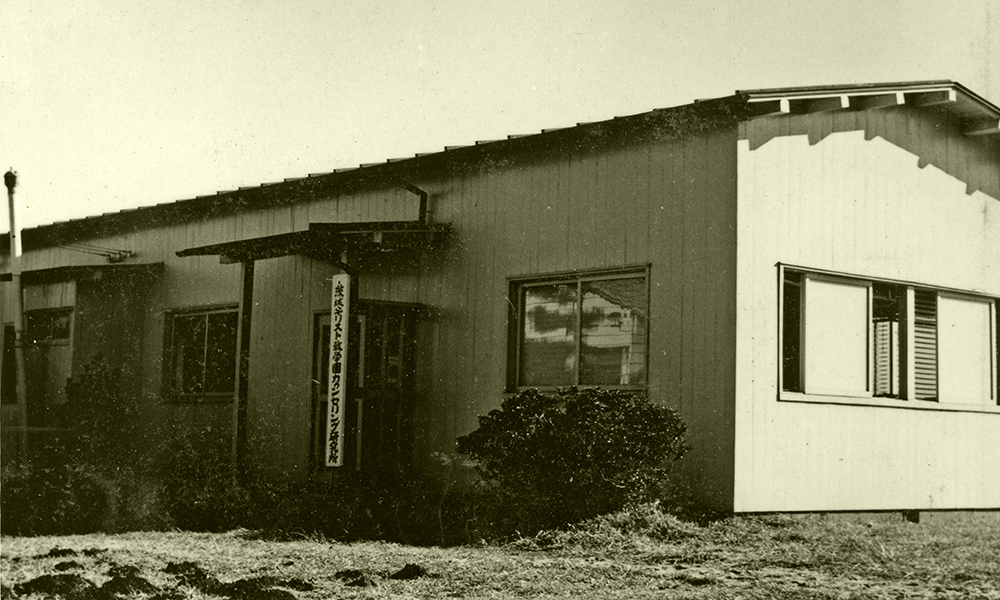

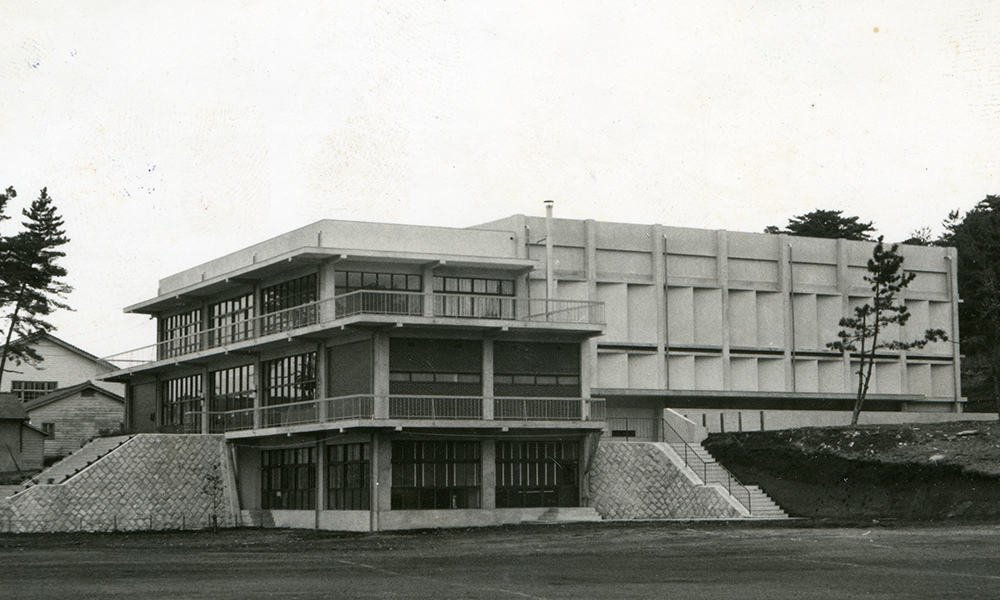

カウンセリング研究所竣工

カウンセリング研究所竣工カウンセリング研究所竣工

1962年昭和37年

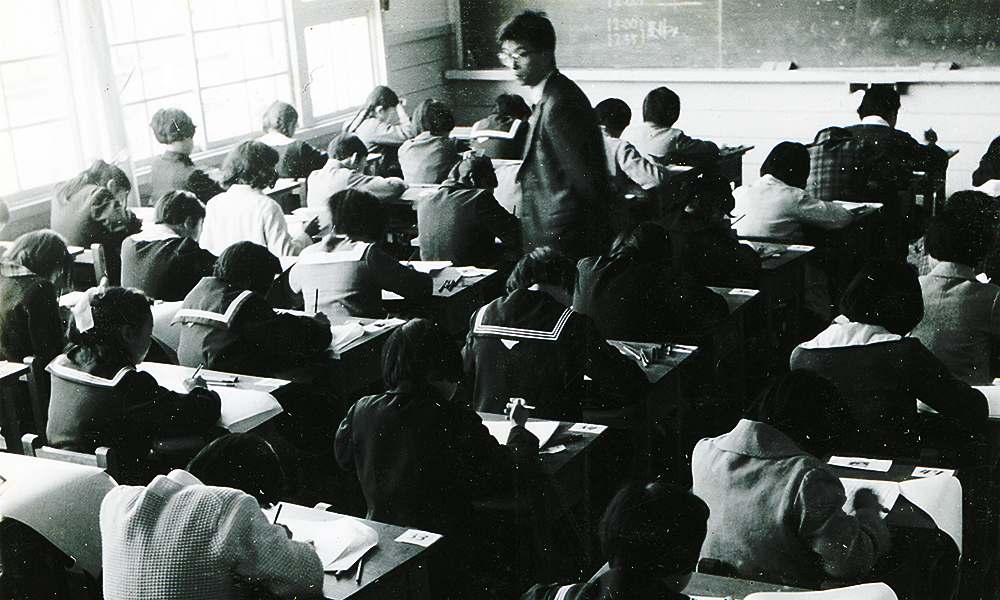

1962 第1回中学校入学試験

1962 第1回中学校入学試験中学校の誕生から発展

1962年、女子中学校として発足した茨城キリスト教学園中学校は、2004年、念願であった男女共学を実現し、さらに完全中高一貫6年制教育を開始しました。キリスト教精神に基づく豊かな人間教育と地域社会、国際社会の要請にこたえる人間の育成を教育目標としています。

1965年昭和40年

学園講堂竣工(現・ローガン・ファックス記念講堂)

1967年昭和42年

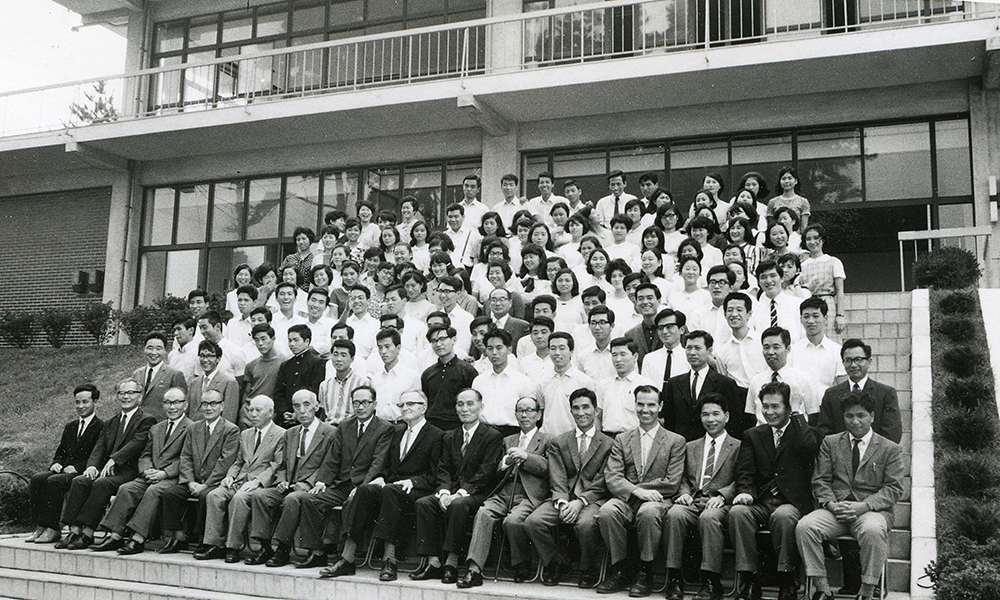

1967.4 大学開学第1回生

1967.4 大学開学第1回生茨城キリスト教大学

開学

1967年、茨城キリスト教大学が誕生しました。キリスト教学科(定員20名)、英語英米文学科(定員80名)からなり、第1期生111名の新入生を迎えて開学しました。

1974年昭和49年

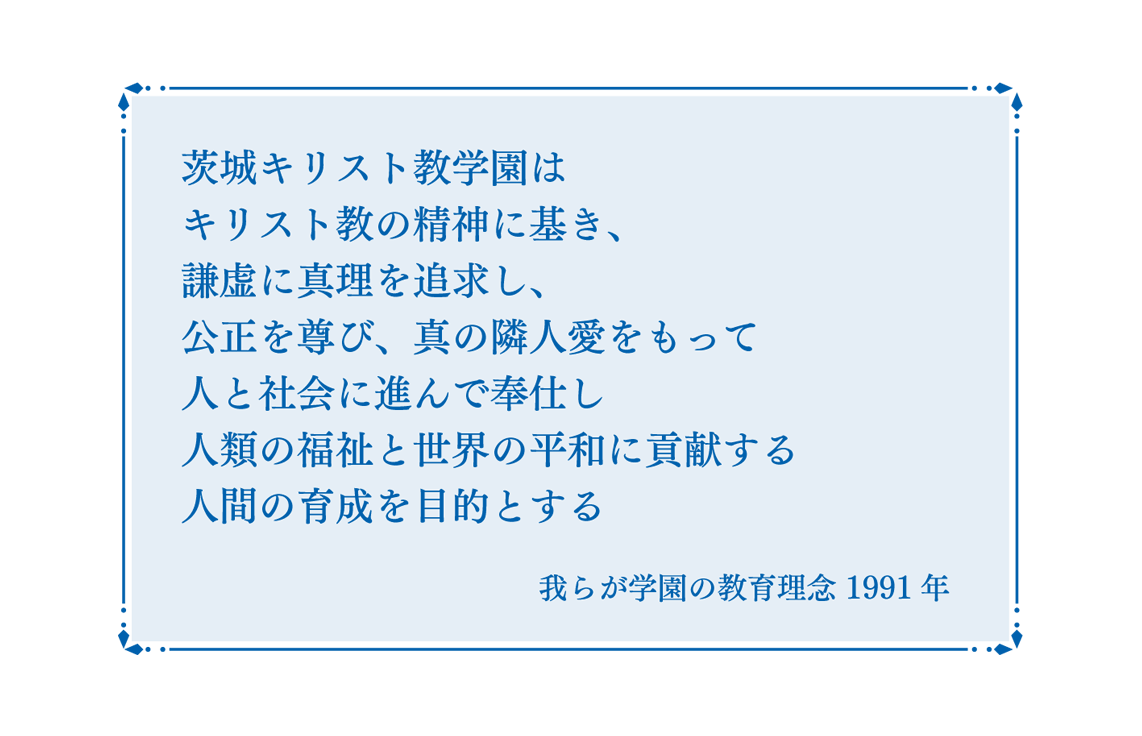

1991年平成3年

「我らが学園の教育理念」策定

1989年、佐々木 良一理事長・総長は学園の教育理念の見直しに本格的に着手します。ローガン・J・ファックスの「我らが学園の理想」の精神を受け継ぎながら、次の時代を見据えた指針として、1991年「我らが学園の教育理念」を策定しました。

1995年平成7年

大学院設立パンフレットより

大学院設立パンフレットより茨城キリスト教大学大学院開設(文学研究科)

2000年平成12年

2000年度 短期大学部入学式

2000年度 短期大学部入学式大学と短期大学の統合

- 大学に生活科学部開設

- 学園宗教センター設置(現・学園キリスト教センター)

2004年平成16年

2004.4 看護学部開設記念式典

2004.4 看護学部開設記念式典地域とともに歩む大学

地域社会に貢献する人間性豊かな人材を育成する。それが、本大学のモットーです。1967年、文学部としてスタートを切り、地域の要請とともに教育内容を拡充してきました。文学部児童教育学科(1982)や看護学科(2004)の設立はその象徴です。現在では、文学部、生活科学部、看護学部、経営学部の4学部8学科専攻を備え、地域に役立つ若者を育成しています。

- 中高一貫教育開始

- 大学に看護学部開設

2005年平成17年

幼稚園を大学附属とする

2006年平成18年

茨城県初の認定こども園

茨城県初の認定こども園茨城県初の認定こども園として

せいじ園スタート

2007年平成19年

大学が大学基準協会から適合認定を受ける

2010年平成22年

認定こども園みらい園開園

2011年平成23年

東日本大震災

学園も被害を受けましたが、学生・教職員は積極的に被災地に出向き、ボランティア活動等の支援を続けました。

大学11号館完成

大学11号館完成大学11号館完成

大震災に耐え、大学のフラッグシップとなる11号館が完成しました。意匠は学園礼拝堂「キアラ館」からもモチーフを得ています。

- 大学に経営学部開設

- 大学院に生活科学研究科、看護学研究科開設

2013年平成25年

認定こども園せいじ園新園舎竣工

2017年平成29年

学園創立70周年

2018年平成30年

学園新正門開門

2018.12. 大甕(おおみか)駅西口広場に直結する新しい正門がオープンしました。

2022年令和4年

高校新4号館完成

シオンの丘(学園創設の地)の傾斜に沿って建つ4層建築。全館ICT教育対応。教室14室と、特徴的な階段型ホールが配置されています。

大学新1号館完成

大学新1号館完成大学新1号館完成

地上5階建て。JR大甕駅西口(学園口)前を通る南北アクセス道路に面し、常磐線からもその広がりが良く見える場所に建設されました。全館ICT・BYOD対応。落ち着いた様々な学修スペースを備え、最上階には、開放感のある広大なラウンジを設けた新しいかたちの学びの場です。