ヴォス校長の探究活動

中高校長 ランドル.W.ヴォスによる

新校舎ブログ[10月度]

ある日、大学新校舎から高校新校舎に移動している最中、こんな空模様をカメラに収めることができました。

神々しい光景に、まるで新校舎の建設を祝福してくれているようにも思え、心が躍ったのも束の間…

よくよく調べてみると、日暈・ハロ現象は、低気圧や前線が接近している証拠でもあり、翌日以降雨が降る確率が高いことが分かりました。もし皆さんが今後見かけることがあれば、その美しさに見惚れてしまうだけでなく、干したお洗濯のことも考えた方がいいかもしれないですね。

実際この次の日、暴風雨が吹き荒れていましたが、工事の手は一切止めずによく作業してくださっていました。本当に頭が下がります(動画を見ていただくと、この雨風の強さの中クレーンを上げていることがお分かりになると思います)。

前置きが長くなってしまいましたが、今月の高校新4号館の様子をレポートさせていただきます。

10月度の施工過程で私が目に留まったポイントは2つあります。

①水色の合板

最近の工事では鮮やかな水色の板が目立つようになってきました。

どうしてこんな色をしているのかというと、“視覚による熱中症対策”をしているそうです。つまり、工事現場の人の視界に入る木材に少しでも涼しげな色合いを用いることで、心理的負担を軽減しようとしているんですね。それだけではなく、この水色塗料は熱吸収の抑制効果もあるようなので、板自体が熱くならず、これもまた施工者の熱中症対策につながっているほか、油を使っていないので環境面にも配慮されているそうです。

ただ建てるだけではなく、携わる人や周囲の環境すべてに気を配った資材を選定して工事を進めてくださっていることに感激しました。

②大量の棒状発泡スチロール

ある日、棒状の発泡スチロールが大量に現場に積みこまれてきました。

それらは床に沿って縦や横に整然と並べられていきます。

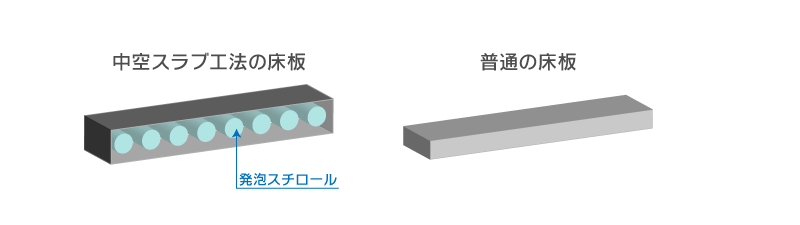

調べてみると、「中空スラブ(ボイドスラブ)工法」というものだそうです。

建築用語における“スラブ”とは、鉄筋コンクリート造の床板や屋根のことを指します。

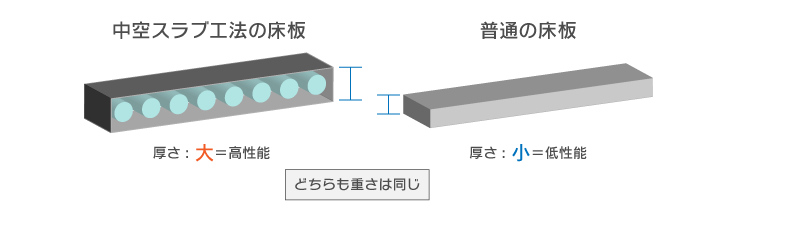

傍目ではただのコンクリートの床板と何ら違いはありませんが、コンクリートの中に発泡スチロールが埋め込まれ、内部に空隙(ボイド)ができたような状態になります。

コンクリートを一部発泡スチロールに置き換えることで、同じ重さでより高性能の床板を造ることができます。

厚みがあるので曲がりにくく、せん断されにくい。その上コンクリート量も少なくて済むというわけです。

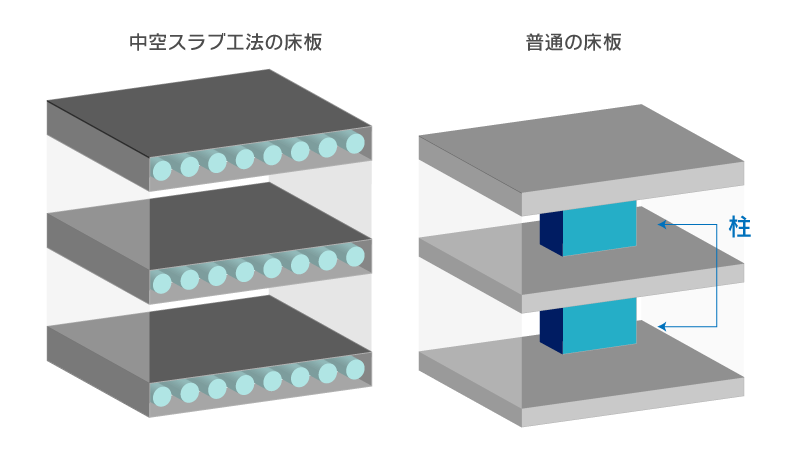

また、この工法を用いると建物の中の柱の数が最低限で済み、より開放的な空間を作ることができます。

来月は、施工主の竹中工務店さまの全面協力のもと、中高生向けの建築現場の見学も含めた建築講座を開催予定です。

20~30年に一度できるかできないかの、貴重な学びの機会となることでしょう。こちらもとても楽しみです。

詳細は追ってご案内させていただきます。

それではまた次回。