今日の戯言 by maa

基本的にただの独り言です。有益な情報を求めてはいけませんw

基本的にただの独り言です。有益な情報を求めてはいけませんw

予報では夜のうちにちょっと降って止む感じかと思っていたのに、朝起きると吹雪いていた。犬と子供たちははしゃいで散歩。

予報では夜のうちにちょっと降って止む感じかと思っていたのに、朝起きると吹雪いていた。犬と子供たちははしゃいで散歩。

AI 企業向け高性能メモリーの生産強化のあおりを受け、一般向けメモリー(スマホやら PC 向けのメモリー)の生産量が減少し、とんでもなく価格が上昇している。夏に PC 組み立てた時に 11,000 円ほどで購入した DDR5-6000 32GB のメモリーも今や 70,000 円前後と7倍にもなっている。いやぁ~値上がりする前に買っといてよかった。

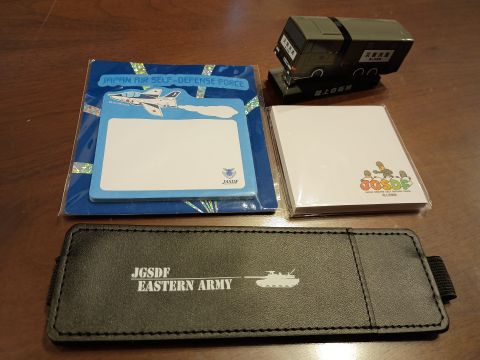

ちょっと用があって家族みんなで商店街で行われていたイベントに立ち寄ると、自衛隊のブースで呼び止められて、あいにくの雨(で人出が少ない)だからと、家族4人共に自衛隊の非売品グッズを選ばせてくれました。災害派遣トラック型ホッチキスはレアじゃないか?

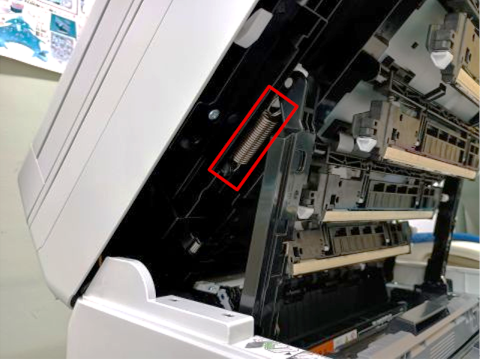

研究室のカラープリンター MFC-L3770CDW のトナーが切れたので、カートリッジを取り換えようとプリンターを開けたら「ガシャーン! コロコロコツン」と何か大きな音がしてプリンター内部に何かが落ちたような音がした。もしかしたらプリンターの上にクリップでも置いてあって、それが中に落ちたのかと思い、いろいろ覗き込んだが見つからず、仕方がないのでとりあえずカートリッジを取り換えてふたを閉じようとしたらなんか閉じきれず、改めて内部を探したらめっちゃでかいバネが落ちていた。

直径 18mm 位、全長 70mm 位とバカでかいバネ。プリンターの部品に違いないがどこからやってきたのかわからない。とりあえずバネを除去してふたを閉めると普通に閉まるし、印刷に問題もなかったのでとりあえずよしではあるが、気になるので Web で「mfc-l3770cdw バネ 脱落」を調べてみるとガッツリヒットするがみんな困っているようで、どこのバネなのかもわからず、結局修理を頼むしかないような記述ばかり。バネつけるだけで修理頼むとかバカバカしいので、ダメもとでもう一度内部をまじまじと観察してみるとそれっぽい場所に何かをひっかけるようなツメが見つかった。ふたを開け閉めすると、見つけたツメと対をなすような場所に反対向きのツメがあり、ふたの開け閉めに応じてツメ間が伸縮していることを発見した。絶対これやろとバネをツメにひっかけてみるとジャストフィット!やれやれである。

このあと様子を見るために何度か開閉してみたら一回外れたので、これはもう設計上の問題やろと思う。こんなんで修理頼んで目の前でヒョイとバネつけられて「技術料、出張料で...」って請求されたらさすがに怒るで。

子供たちが小学校からタダ券をもらってきたので、最終日にコキアのライトアップ見物に行ってみた。ただし、子供はタダだが、大人はちゃんと入園料+観覧券+駐車料金が必要なので安くはない。最終日ということもあってかなりの人出で、コキアのあるみはらしの丘までの道はキッチンカーで賑わっていた。だんだん日が暮れて辺りが暗くなってくると、なんだか万博の夜を思い出した。

ライトアップされたコキアはもはや本来の色づきがわからないが、確かまだ緑色で、所によってはちょっとだけ赤みがかっていたところもあったと思う。

先日夜、「明日二人(娘と私)で大阪行って来たら(帰省)」と妻が言い出したことから翌日急遽帰省することになった。娘と二人でマチアソビというのも暑い中、時間を持て余すのは辛いので、USJ のチケットをポチっておいた。さらに、USJ と万博会場は非常に近く、JR ユニバーサルシティ駅の次の桜島駅(終点)からシャトルバス 20 分弱で万博西ゲートに行けるようなので、翌朝の特急電車の中で娘と相談し、USJ に開門 8:00 から16:00 頃まで滞在し、シャトルバスで移動して万博 17:00 から入れるチケットで最終 22:00 までの弾丸ツアーを決行することになった。東京までの電車の中で万博簡単入場チケット(パビリオンの予約ができない)と、16:00 台に乗車できるシャトルバスチケットをポチッた。 帰省決定から 12 時間程の内に JR 往復切符、USJ チケット、万博チケット、シャトルバスチケットと頑張って手配した。やればできるものだ。

実家到着の翌朝、早朝から電車で USJ に向かうと、まだ 7:00 台だというのに過去見たこともない人の量であせる。手荷物検査までのとんでもない行列(群衆)、検査を終えてからの入場ゲート前での行列、待っているうちに 8:30 のゲートオープンのアナウンスを迎え、入場できたのは 8:45 頃だったか、8:00 前から 1 時間ほどかかってしまったが、エリア制限もなく、初めてニンテンドーワールドに入ってヨッシーアドベンチャーに乗れた。最高気温は確か 36~37 度だったと思うが、ハリーポッター(買い物と昼食)、おさるのジョージのショー、ウォーターワールドのショーアトラクション(これは大迫力だった) を観ることができた。アホほど高いドリンクを二人でがぶがぶ飲みながら歩き倒した。本当に万博をはしごできるのかと体力に不安を感じながらも、予定通り 16:00 過ぎに USJ を後にし、万博会場に移動した。

|

万博西ゲートに 16:35 頃に着くも、すぐ持ち物検査の列につくことができ(17:00 以降の夜間チケットなので心配があった)、17:00 前に入場することができた。遠くに見える大屋根の方向に歩いていくと、とりあえずガンダムのデカいのがあった。例の木組みの大屋根は想像のはるか上を行く巨大な建造物で、まずは登ることにした(屋根の上を歩けるとは知らなかった)。大阪湾が一望でき、神戸や芦屋と思われる対岸も見通せた。上から見る会場内は大勢の人が行き交い、パビリオン前には行列がたくさんあった。大体1時間待ちの行列か、予約がないと入れないパビリオンばかりで、予約なしで入れたのはなんかよくわからんクラゲ館とちっさなブース(小国?)が同居している COMMONS-A,B,C という建物ぐらい。まぁ、とりあえず万博に行ったというだけな感じだったが、陽が暮れた会場の夜景は奇麗なもので、19:20 から花火が打ち上げられていた。21:00 頃から会場アナウンスでしきりに「帰宅手段の確保を!」と言い出し、大勢の人波が東ゲートの大阪メトロ(大阪市営地下鉄)夢州(ゆめしま)駅めがけて大移動していたので、さすがに 22:00 までいるとヤバいと感じ、少し早めに帰途につくことにした。途中、空には見事なドローンのショー(結構長時間)があり、「One World! One Planet!」などと描かれていた。人は異常に多いものの大した待ち時間もなく電車に乗り込むことができ、22:00 過ぎには帰宅できた。USJ と EXPO のはしごはお勧めしません。

|