『好色一代男』と『九雲夢』に関する二つの問題 発表要旨(ハングル)

――『九雲夢』と仏画・曼荼羅の関係を論じて、『一代男』との比較論に及ぶ 戻る![]()

染 谷 智 幸

はじめに

『好色一代男』(以下『一代男』)と『九雲夢』の比較に関連して、私は、現在幾つかの問題点を見出しているが、今回はその中でも特に関心のある二つに絞って考えることにしたい。一つは、従来から『九雲夢』の思想的・文学的背景に仏教経典の『金剛経』があったことが指摘されてきたが、それとは別に、仏画や曼荼羅といった仏教教義・経典の図像が、『九雲夢』成立の背景にあったのではないかという問題である。特に、密教系の経典で『金剛経』と同じく「金剛」の名を持つ、『金剛頂経』を図像化した金剛界曼荼羅や、やはり密教系の経典『大日経』を図像化した胎蔵界曼荼羅などの、いわゆる(両界)曼荼羅が、『九雲夢』の作品構造とも絡んで、作品成立に重要な役割を果たしていたのではないかという問題である。もう一つは、『一代男』と『九雲夢』には、一夫多妻制という婚姻制度を軸にして見る時、対極的とも思える作品構造上の相違があり、この相違が日韓の文化的差異を象徴的に示しているのではないかという問題である。

この二つは直接的には関連がなさそうに見えるが、後述するように、『一代男』と『九雲夢』両者の構造的・文化的差異を考えるときに極めて重要な関連を持つと考えられる。本稿では、まず前者の『九雲夢』の仏教的背景の考察から始めることとし、順次『一代男』と『九雲夢』の比較へと移ってゆきたい。

1 『九雲夢』と『金剛経』

『九雲夢』の仏教的な世界観と、そこに登場する人物たちの主たる構成、すなわち楊少游(性真)と八人の女性(仙女)たちの交遊という一対八の図式を初めて知った時、まず私の脳裏に浮かんだのが、密教系の曼荼羅に頻繁に登場する一対八(一般的には、一人の中心仏⇔八人の菩薩)という図式・図像であった。こうした連想を私にすぐに起こさせたのは、かつて高田衛氏が日本の江戸後期読本で、曲亭馬琴作の『南総里見八犬伝』の背後に、八字文殊曼荼羅の存在を指摘していて[注1]、曼荼羅と物語・小説が、一つの興味深いテーマとしてすでに存在していたからだが、さらに『九雲夢』最後の場面に、六観大師が性真(楊少游)に『金剛経』を教える場面があり、この『金剛経』と『九雲夢』との関連の深さを知ると、この物語の一対八の構成に、曼荼羅的図像のイメージが伏在しているのではないかと、ますます考えるようになった。しかし、この問題には、朝鮮後期における仏教のあり方や、金萬重の仏教理解など様々に難しい問題を含んでいて、それらを絡めて総合的に考える必要がある。

『九雲夢』と仏教および『金剛経』については、従来から様々な指摘がなされてきたが、そうした従前の指摘をまとめながら、この問題の本質を突いたのは趙東一氏の「〈九雲夢〉と〈『金剛経』〉、何が問題なのか」「注2」である。趙氏は、『九雲夢』を思想から捉える三つの立場(仏教・儒教・道教の三教和合説、仏教説、『金剛経』による空思想説)を検討する前提として、『金剛経』と『九雲夢』を思想的に分析し、比較した。そして、『金剛経』の思想を三つのレベルに区分けすると、『九雲夢』はそのうちの一つ目のレベルにしか達していないことが分かるとして、次のように述べた。

結局、作品の中での六観大師が『金剛経』を教え、性真に伝え下したものの、性真が『金剛経』思想の高い次元で実行することはなかったのであり、他の方法で、この思想が作品中に表現されていたこともなかった。九雲夢思想=金剛経思想という等式は『金剛経』思想の三つの段階の中での(?)に関してだけ、部分的に成立するものでしかないことが調査の結果である。それで、その部分は実際、『金剛経』に特別なものとして表現された思想ではなく、仏教であればどの教義にも共通して認定できるものに過ぎない。そうしてみれば、九雲夢の思想を提起した三つの見解の中では、仏教思想説がむしろ実像に近いということができる。『金剛経』に根拠を持つ空思想説は、その思想を深く問いただしてみることのないことから生じたものではないか。

たしかに、『九雲夢』を一読すれば分かるように、この物語に、仏教やその一つである密教で言う「空」思想が深い理解の中から叙述されていないことは明らかだろう。加えて、楊少游の手に入れた富貴が空しいものである程度のことを言うのであれば、何も『金剛経』の空思想を持ち出すまでもなく、「邯鄲の夢」(沈既済「枕中記」)というような人口に膾炙した話の類で十分である。実際、『九雲夢』の本文でも、性真の悟りを、物語の同じ最終場面で、荘子の胡蝶の夢にも準えて話していることからしても、この現→夢→現という展開に、仏教の教義の深奥さが込められたものでないことは、金萬重自らが暴露していることだとも言える。

しかし、金萬重が『九雲夢』で仏教や『金剛経』を持ち出したのは、そのレベルのものだったのだろうか。富貴や恋愛は空しいということを言うために、仏教や『金剛経』を持ち出し、その空しさを表現するために、物語のほとんどの部分を使って、楊少游と八人の美女の話を展開させたのであろうか。そもそも『九雲夢』を一読すれば分かるように、この物語における楊少游と美女たちの恋愛世界は実に明るく豊かである。また、作者がこの部分の展開や登場人物の心情とその表現に心血を注いだことはすぐに汲み取れるのである。もし、本物語の思想を、富貴や恋愛は空しいことを示そうとしたことにあると認定するならば、その空しい部分に作者は最も心血を注いだことになってしまう。これは実に不可思議なことと言わねばならない。

私は、作者である金萬重が仏教や『金剛経』を持ち出したのには、もう少し別の理由があったと考えている。それは、この物語の背景に、仏画や、密教系の仏画として人口に膾炙している曼荼羅、とくに『金剛経』と同じ名前を持つ金剛界曼荼羅や胎蔵界曼荼羅の存在があったのではないかと考えるからである。

2 曼荼羅の世界

私が『九雲夢』の背景に仏画・曼荼羅、そして金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅の存在を感じるのは、以下3点の理由からである。

(ア)『九雲夢』の人物構成である一対八が、仏画や曼荼羅で一般化されている仏・菩薩の一対八の構造に依拠しているのではないか。

(イ)金剛界曼荼羅に八人の天女が登場し、仏を供養することが、『九雲夢』の八人の仙女の成立に影響を与えているのではないか。

(ウ)金剛界曼荼羅は、人間の愛欲を肯定することによって仏の悟りに至るという方法を教える。この教義が『九雲夢』の愛欲の世界とその離脱に影響を与えているのではないか。

そこでまず、(ア)から問題にしてゆきたい。

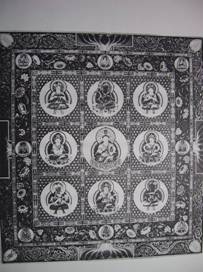

インドにおいて成立した密教の諸経典は、小乗・大乗の諸経論と平行して、漸次中国へ伝来していったが、曼荼羅の元となった『大日経』『金剛頂経』が中国へ伝来したのは八世紀と言われる。それが以後複雑に展開して朝鮮半島・日本に伝わることになるが(日本の僧空海が中国の密教僧恵果から胎蔵界・金剛界曼荼羅を授かったのは805年と言われる)、曼荼羅は中国に密教が伝来する前から、すでに密教の教義を図像化したものとしてインド・チベットなどで盛んに作られていた。この曼荼羅を代表するのが仏の慈悲を表現した胎蔵界曼荼羅であり、仏の智慧を表現した金剛界曼荼羅である(両者を合わせて両界曼荼羅とも言う)。

曼荼羅は様々な仏菩薩等の配置・構図を持つが、その中で基本をなすのが、仏を中心に他の仏・菩薩を脇士として、もしくは放射状に配置する構図であり、とくに八大菩薩図と呼ばれるものが古くから多く作られていた(図①、②参照)。この一対八という構図は様々な仏画・曼荼羅に流れ込み、現存する仏画・曼荼羅でももっともポピュラーな図柄と言えるが、この手のものは朝鮮半島でも高麗時代に多く作られた形跡がある。それを示すのが③④の阿弥陀八大菩薩図である。この③④は現在それぞれ日本の根津美術館、福井善妙寺に所蔵されているが、元は高麗時代に朝鮮で作られたもので、それが様々な経緯で日本に渡ったものである。

山口県立美術館が刊行した『高麗・李朝の仏教美術展』[注3]によると実に多くの高麗仏画が朝鮮から日本に渡っていることが分かる。渡った経緯については、従来から倭寇略奪説が指摘されてきたが、上記『美術展』の解説を担当した楠井隆志氏によれば(「高麗朝朝鮮仏教美術伝来考」)、倭寇よりも14、5世紀の商人たちによる通商や、大内義弘などの有力大名による日朝の交流、渡鮮僧の請来などが主たる要因だったらしい。③④の仏画もそうした中の一品と見ることができるが、それにしても、上記『美術展』の高麗仏画の品目を見ると、八大菩薩という1対8の図柄が実に多い。上記楠井氏と同じく『美術展』の解説を担当した井出誠之輔氏によれば(「多様の中の統一」)、日本に現存する高麗仏画は140点に上るが、その中で八大菩薩画は20点近くに及ぶ。様々な仏画の中で20点近くに及ぶということは、こうした八大菩薩画が、当時(高麗時代後期)朝鮮半島において実に多く作られていたかを示している。その後、李氏朝鮮朝になり崇儒廃仏の気風が高まってからは、こうした仏画の数はいたって少なくなるが、そうだとしても、こうした仏画類が金萬重の前にあったとしても不思議ではない。後でも述べるように、金萬重は『西浦漫筆』などからすると、仏教に殊の外興味を示していたことが理解される。その萬重が、仏画類を見ていた可能性はけっして低いとは言えないのである。

また、こうした八大菩薩の図柄を思想的に発展させたのが、胎蔵曼荼羅の中心に位置する仏・菩薩図(図⑤)であり、金剛曼荼羅の右上にある理趣会など(図⑥)である。

図① 敦煌出土阿弥陀八大菩薩図[注4] 図② 触地印如来と八大菩薩像[注4]

図③ 阿弥陀八大菩薩図(高麗)[注3] 図④ 阿弥陀八大菩薩図(高麗)[注3]

図⑤ 胎蔵界曼荼羅図[注5] 胎蔵界曼荼羅〈中台八葉院〉 浄土寺本

図⑥ 金剛界曼荼羅、理趣会[注5]

また、密教研究者の頼富本宏氏も指摘するように[注4、6]、曼荼羅世界は人間の官能性などを大胆に肯定するとともに、女性(女尊)を大幅に取り込んで世界を築き上げている。それを象徴するのが図④の理趣会である。理趣会は後述するように、人間の愛欲の肯定とそのことによる解脱を目的とする妙法であるが、その目的のため、八人の菩薩のうち四人が女性像として描かれることが多い。また、そもそも菩薩は性を超越したものとしての両性具有性を保持しており、胎蔵界曼荼羅ではその名のごとく、女性の子宮・出産が持つ慈愛の力をシンボライズして仏の慈悲世界を作り上げている。その胎蔵界曼荼羅の中心に位置する仏と菩薩はそうした男女の生殖世界を仏の悟りという高度な地点から思想化・視覚化したものである。

『九雲夢』に登場する美女八人(仙女八人)が、すべて他に抜き出た美と教養を持っていたことは言うまでもないが、また心根においても優れた人間性を発揮していたことも物語にあるとおりである。この美女八人とはまさに菩薩のような存在であると言えるが、本文でも彼女らをそのように称している場所がある。一つは性真(楊少游)が仙女八人に石橋で出会った彼女たちに「これ、これは!菩薩様がた」と呼びかけている場面である。また、作品の大尾において尼僧になった八人が「菩薩の大道を悟」ったとされる場面である。

こうした1対8の図柄や曼荼羅世界において、愛欲や男女交会の世界が肯定され、かつ豊かな広がりを見せているのを知る時、また『九雲夢』でもそうした仏教世界を意識して様々な言動が描かれているのを見れば、この物語の1対8の構図もこうした曼荼羅世界に学んだものではないかと考えるのである。

3 八人の天女と愛欲の肯定

つぎに(イ)であるが、今述べたごとく、曼荼羅には女性(女尊)たちが多く描かれているが、金剛界曼荼羅には天女8人が仏を供養する者として登場する。この点に関して栂尾祥雲氏は次のように述べている[注5]。

『初会の金剛頂経』並に『略出念誦経』等に依ると、根本成身会の中央の毘盧遮那仏が四方に四仏十六尊を示現すると同時に、その示現せられた四仏が中央の毘盧遮那仏を供養するために、その毘盧遮那仏の四方に金剛波羅蜜(東)宝波羅蜜(南)法波羅蜜(西)業波羅蜜(北)の四波羅蜜を表現する。此の四仏よりの供養に酬ゆるために、また中央毘盧遮那仏は之れに応じてまた四方四仏の側に嬉(東南隅)、鬘(西南隅)、歌(西北隅)、舞(東北隅)の四天女を示現し、四仏は更に之に応ずるに第二重の隅に、香(東南)、華(西南)、燈(西北)、塗(東北)の四天女を以てする。

すなわち、金剛界曼荼羅の中心部には八人の天女が様々な仕方で仏の徳を讃えて、その供養の形を示しているのである。こうした仏を供養する天女の存在は、曼荼羅という、思想や実線を尊格化する世界では大きな存在として成長してきたものであるらしい。この点について頼富本宏氏は次のように述べている。

密教は、聖なる空間の実現を希求するものであるから、聖域空間を現出するマンダラは、まさに理想的な表現形態である。とりわけマンダラでは、聖域を守る護法尊や聖なるものに供養を捧げる供養尊が重要な役割を果たすので、金剛界マンダラに登場する護法の四摂菩薩や供養を尊格化した八供養菩薩(八人の天女)のウエイトが増大することになる(カッコ内稿者)

さらにこれらの天女が、歌や楽器、舞などの歌舞音曲をもって仏を供養しているのにも注意を払うべきであろう。たとえば、舞の天女は「舞天女は身色金剛業の如くにして三(月+古)を持し、二手舞踊の相に住して居る」(慶喜蔵『釈』北京版第五十二函本続解)ものだが、ここからは楊少游が楽遊原で越王と文武を競った折、沈?煙が剣舞を御前で披露したことが連想されるだろう。また「歌天女は身赤灰色にして、(竹+空)(竹+侯)を弾じている」ところからは、白凌波が同じく琵琶の美しい音色を披露したこと、また、英陽公主が琴の名手であり、女性に化けた楊少游と競い合ったことなどが連想されるのである。また「鬘天女は身色黄にして宝鬘を以て一切如来を灌頂して居る」というところからは、同じく沈?煙が楊少游との別れ際に明珠を渡したことや、楊少游がまだ性真であった時に、石橋で出会った仙女八人に八つの明珠を渡したことなどが連想される。

もちろん、八人の天女が『九雲夢』の美女八人に全てきちんと対応しているわけではないが、仏の徳を讃えて供養合唱する八人の天女の姿と、楊少游との交遊しながら、踊りや歌や明珠などを楊少游に施す美女八人の姿は、似通う以上のものがあると言わざるを得ないのである。

最後の(ウ)であるが、これはこの三つの中で最も重要な点である。先ほどからも述べてきたように、密教やその悟りを象徴化した曼荼羅は、人間の愛欲を肯定することから出発した。ただし肯定するといってもそこに浸るのを良しとするのではなく、肯定することでそれを乗り越えようとするのである。頼富本宏氏はこの点について次のように述べている。

(マンダラの)第四(の特徴)は、官能性など人間の生の感覚が肯定される。美しいものは美しいのであって、それを汚れにまみれた存在であると、意識的な不浄観で否定する必要はない。密教の根本命題によれば、聖と俗の世界は必ず持続しているのであり、それを現象的な面からつなぐ身体存在は、決して無意味なものではない。密教美術にしばしばうかがわれる豊かな肉身は、現実の肉体に象徴的に表れている生命の讃歌といえよう。(カッコ内稿者)「注6」

すなわち、俗の世界に正面から挑むことによって、それは聖なる悟りへと繋がるということである。こうした俗の肯定、欲の肯定は、現代の我々からすれば邪教的、堕落的な臭いがしないではないが、これは根本仏教にある、四諦の法門などの、苦への直面を修行の第一、とする考え方などがよく示すように、仏教が根本(根本仏教)から持っている命題の一つであった。

そこで、改めて六観大師が性真に対してとった修行法を考えてみるならば、それはこの俗の肯定・欲望の肯定によって、俗や欲望の限界を悟り、聖なる悟りに向かうという、密教の根源的な思想そのものの実践ではなかったかと思われてくるのである。性真が八人の仙女に会い、愛欲に燃え盛る自己を制しきれなくなった時、六観大師は烈火のごとく怒って性真を叱咤したが、大師は性真の欲望を否定はしなかった。そればかりか、自己の思うがままに進んでみろと言ったのだ。

「おまえが自ら行きたいと望むがゆえに、私は行かせようとするのだ。お前は留まりたいと言うが、誰がお前を行かせようとするのか。お前は、私が行かせようとすると言っているが、そうではない。お前が望んでそこへ行くというだけなのだ。そこがお前の帰るべきところなのだ。」[注7]

この、自己の思うがままに進んでみろ、と言う大師の考え方は終始一貫している。たとえば、物語大尾で再度性真を諭す場面でも、

「おまえは自分の興味によって、その方向に進み、そして、すっかり興味を失ったもんだから、またここへ戻ってきたということに過ぎないのだよ」[注8]

と言っているのである。

この、心のままを肯定し、その限界を悟ることによって、欲望そのものを超えようとする方法、これが六観大師の思想であった。とするならば、それは『金剛経』の思想と言うよりも、『金剛頂経』もしくは金剛界曼荼羅の思想と言うべきである。

以上、『九雲夢』の構造を金剛界曼荼羅との関連から考えてきたが、こうしてみると『九雲夢』を支える仏教的な思想とは、『金剛経』というよりも、密教の曼荼羅、とくに愛欲の肯定から悟りを導きだそうとした金剛界曼荼羅との関係が深いと思われてくる。趙東一氏[注9]もすでに指摘するように、『九雲夢』と『金剛経』の思想的関連は薄い。そればかりか、先にも指摘したように、『九雲夢』の仏教的背景を『金剛経』のみにおいて考えるならば、楊少游と八人の女性たちの富貴栄達を描いた中心部と、それを挟んだ形にある物語初頭と大尾(六観大師と性真のやり取りが中心になる部分)は、根元的な齟齬をきたすことになってしまうのである。『九雲夢』を金剛界曼荼羅の世界から理解した時にこそ、初めて中心部と初頭・大尾の部分が無理なく連結されるだけでなく、物語の主題が一貫して流れるようになるのである。

もちろん、『九雲夢』と金剛界曼荼羅との関係をはっきりと認定するためには、まだ沢山の問題が残っていることも事実である。たとえば、洪潤植氏が「韓国の密教」[注10]で指摘するように、現在においても韓国では金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅(両界曼荼羅)は発見されていない。もとより、韓国には多種多様な曼荼羅が現存するけれども、金萬重と金剛界曼荼羅との関係を考えるときに、この点はやはり問題になる。また、金萬重の『西浦漫筆』を見るとき、そこには仏教の禅宗に対する興味の一端が記されていて、そこから『金剛経』との関連は導き出されるものの(『金剛経』は禅宗で大切にされた)、『金剛頂経』や『大日経』などの密教経典やその曼荼羅との関係を跡付けることは、現在のところできないのである。これも問題であろう。

しかし、同じく洪潤植氏も指摘するように、経路は特定できないにしても朝鮮半島に『大日経』や『金剛頂経』が流入したことは確かであるし、また、高麗時代を中心として朝鮮仏教は華を開かせたが、その中心は密教であったことも分かっている。また先に指摘したように[注3]、高麗時代後期、八大菩薩図を中心にして様々な仏画・曼荼羅が朝鮮で作られたことは間違いない。とすれば、密教の根本にある金剛界曼荼羅や胎蔵界曼荼羅が朝鮮半島に流入して、広がっていなかったと考える方が難しい。おそらくそれらの多くは、朝鮮時代以降の儒教全盛によって失われたか、先の高麗仏画の例と同じく、海外へ流出した可能性が高いと思われるのである。

また、鎌田茂雄氏が、金萬重が活躍した粛宗時代における仏教について、次のように述べている点には十分注意が払われるべきであろう[注11]。

粛宗は排仏政策をやや緩和したため、その晩年には宮廷内に仏教が深く浸透した。また一方では無知な民衆を妖言をもって惑わす処瓊・呂還などの妖僧の暗躍があったりした。京城内の尼院は撤廃され尼僧の城内往来は禁じられていたが、この頃には供仏や祈祷のため尼僧も城内に出入りしていた。十二年(一六八六)には、フランスの天主教(カトリック)の宣教師が清国より京城に入り、布教しようとしたが、王はこれを厳禁し国外に放逐した。三十七年(一七一一)に北漢山城の築造が始まり、三五〇人の義僧が選ばれて王城の北辺の鎮護に従事し、その僧将は八道都摠摂を兼務した。山城内には重興寺・竜巌寺・太古寺・鎮国寺などの十一カ寺が指定されて僧営にあてられるとともに鎮護の霊刹とされた。

先にあげた『西浦漫筆』には、金萬重の様々な宗教や文化に対する興味が開陳されているが、その中には仏教はもちろんのこと、天主教(キリスト教)にまで関心を示す彼の姿があった。そうした点と、この鎌田氏の指摘は重なってくるのである。粛宗当時、禁止されていた天主教にまで興味を持った萬重ならば、彼が、金剛界や胎蔵界曼荼羅を見たのではないか、という想像はあながち的外れなものではなくなってくるのである。

4 『一代男』と『九雲夢』の理想と現実

さて、『九雲夢』の背後に曼荼羅という仏教的構造があったかどうかを探ってきたが、こうした見方がどこまで許されるかどうかは別にしても、『九雲夢』が一対八という人物配置を基本にした力強い構造をもとに成り立っていたことは確かである。しかもその一対八の八は、

蘭陽公主-英陽公主(公主)

彩鳳-春雲(公主の侍女)

桂蟾月-狄驚鴻(妓生)

沈?煙-白凌波(刺客と竜王の娘)

のように、対を成し、また公主(姫君)から妓生、人外の竜王の娘まで様々に階層化された構造を持っていた。こうした構成力は日本の小説類には少ない[注12]。特に、『九雲夢』が成立した17世紀後半と同時期の日本の小説、浮世草子には、こうした確固とした構造を持ったものがない。しかし、確固とした構造がないことと、物語・小説の構成原理が無いとこととは必ずしも一致しない。日本の小説・物語には、『九雲夢』などの構造とは違った、物語構成の原理があるのである。そこで、次にこの問題に焦点を移しつつ、日韓の小説の構成原理の相違点について考えてゆきたい。

従来、『好色一代男』の高い評価はその現実性をもった描写に与えられてきたと言ってよい。また、その作者である西鶴にも「リアリスト西鶴」の称号が与えられてきた。たしかに、江戸前期の小説史を一瞥して、御伽草子・仮名草子と西鶴の浮世草子を比べてみれば、西鶴のリアルさは群を抜いている。『一代男』に関しても従来から、この作品の持つリアルさ現実性に高い評価が与えられてきた。

しかし、すでに指摘されてきたように[注13]、この『一代男』は、また別の視点からみればすこぶる奇想天外な作品であることも間違いない。主人公世之介が、七歳で恋愛に目覚めて周囲の腰元に手を出すことからはじまって、一生涯のうちに「たはぶれし女三千七百四十二人、少人のもてあそび七百二十五人」であったことや、三十四歳で二万五千貫目の大金を手にして、名だたる遊女と交遊し、最後には女だけの島、女護島へ渡るという筋だけを見ても、当時の町人が実現できるような世界ではない。西鶴は『一代男』でリアルな描写を試みながらも、筋としては奇想天外な理想郷を描き出したというべきなのである。

また、一方の『九雲夢』であるが、この作品が朝鮮後期、両班世界の一つの理想郷を描き出していたことは間違いない。

彼(金萬重)は母親を始めとする教養の高い女性を読者に想定し、通俗小説の形式を借りて貴族の理想像を描くと同時に、当代の女性たちが希求した仏教的世界観ないしは仏教への帰依心を作品化したものと解釈できる。[注14]

主人公楊少游が八人の美女と出会い、それぞれの身分や環境に応じての恋愛を展開し、八人共生の安定した世界を築きあげてゆく姿は、様々な党派や家門が混在し、それが婚姻と結びついて混乱を極めていた当時の両班世界において、ある種手のとどかない理想郷であったと考えてよい。

しかし、この作品は細かく見れば、またとても現実的でリアルな作品でもあった。たとえば、後の英陽公主こと瓊貝姫が、公主として蘭陽公主と並び立つまでの、王家やその臣下の身分制度上の細かい仕来りや格式などの描写は、すこぶる現実的でリアルである。王妃(粛宗の正妃、仁敬王妃)を姪(兄・金萬基の娘)に持ち、王室内外の事情に詳しかった西浦ならではの描写と言うことができる。また、楊少游と妓生桂蟾月との出会いの折に、蟾月に付きまとう洛陽の公達たちの描写も実にリアルである。自らの無能さを改めることもなく、身分に胡坐をかいて人一倍の虚栄心を張り続けようとする彼らの姿とは、おそらく当時多く居たであろう男性貴族の風刺画であったろうか。

こうした『九雲夢』のリアルさを生んだ原因として、この物語が持つ〈女性への視点〉に注目しているのが、趙東一氏の『小説の社会史比較論1~3』[注15]である。趙氏は、全三冊に及ぶ著作の中で、東アジアだけではなくヨーロッパをも含めた壮大な小説史叙述を試みているが、その中で東アジアの小説を論じる中、中国の『金瓶梅』、朝鮮の『九雲夢』、日本の『好色一代男』の三作を俎上にあげて論じている。氏の三作へのアプローチは多様であるが、とくに注目すべきなのは、東アジアの一夫多妻制小説が小説史に与えた大きな影響についてである。

東アジアの一夫多妻制小説は、男女関係を多角的に描くことによって、社会意識を多面化させていっただけでなく、英雄たちの中にあったロマンチックな対決を、凡人たちの中の現実的な人間関係に置き換えるという作業を実に広く展開させていった。英雄小説が威勢をとどろかせていた時、一夫一婦小説は、ひとつの例外的形態があることを示して終わろうとしていたが、それとは違って、一夫多妻小説は歩みを一歩進めて、小説史の主役を担うことを、英雄小説から愛情小説に置き換える役目を果たした。

すなわち、17世紀全般にわたって東アジアにみられる恋愛小説の流行を、一夫多妻制小説というスタイルや原理に求めているのである。趙氏の指摘は、一夫一婦制や一夫多妻制を倫理の側から見るのではなく、表現の側、すなわち文学の側から見ていて、その可能性を論じているところがとくに興味深い点であるが、氏の視点はさらに、『九雲夢』の持つ複雑でリアルな構造を解き明かしている。

楊少游と自分を同一視した男性読者は、楊少游が女性を一人ずつ探すごとに、新しい楽しみを感じることができた。それが作品の表の側面だ。八人の女性と楊少游の出会いにおいては、女性側が常に主導権を握っていた。女性読者は自分を順序良く八人の女性と同一視しながら、新しい生を楽しむという間接的体験をすることができた。これがこの作品の裏の面である。

立場がお互いに違う、八人の女性は、各自に相応しい方式で、楊少游との愛を成就した。上層の女性であろうが、下層の女性であろうが、この点に違いはなかった。それぞれ違う女性が、それぞれ違う男性と会って、自分なりに生きてゆくのではなく、一人の男性の愛を成就する競争を始めるようにして、直接比較できるようにした。立場が違えば、愛を成就しようとする方法と過程が、どのように違うか明らかにすることができる。この両性を調査しながら、男女両方の読者からも興味を感じてもらいながら、上層であることが幸福であることでも、下層であることが不幸であることでもないことを悟ることができる。

5 『九雲夢』と粛宗時代

この『九雲夢』のリアルさは、おそらく作品の執筆意図にも関係があるのではないかと私は考えている。すでに指摘されているように、『九雲夢』が書かれた当時、粛宗王の時代は、社会的には安定した時代だったが、王室とその周辺は儒学者同士の門閥争いと王の権力欲が火種となって混乱が続いた。

粛宗時代は、朝鮮王朝時代を通じて党派間の政争が最も激しい時代だった。しかし、粛宗は、非凡な政治能力を発揮して王権を回復し、社会を安定させるのに成功した。そのため、粛宗は、壬辰倭乱と丙子胡乱以後続いていた社会混乱を収拾し、民生を安定させ、朝鮮社会の再跳躍の足掛かりを作った王として評価されている。その一方、王妃や後宮たちに対する愛憎を十分に治めることができなかったため、数多くの獄事を作りだし、治世に汚点を残した王でもあった。[注17]

李氏朝鮮の時代を通観する時、だれもが驚愕するのが、その政争のすさまじさである。王を中心に士大夫たちがさまざまな党派を形成し、政治と思想と情愛を絡ませて権力闘争をする姿は一種異様であるが、そのさまざまな政争の中でも後宮を大きく巻き込んでの疑獄事件に発展したのが己巳換局と甲戌換局・巫蠱の獄であった。

粛宗の正妃は西人老論派の金万基の娘・仁敬王妃であったが、仁敬が一六八〇年に死去すると、粛宗は同じく老論派の閔維重の娘(仁顕王妃・閔妃)を継妃として迎えた。ところが閔妃は子供を生まなかったことから、粛宗は寵愛していた宮女張氏に子供を生ませ、その子を閔妃の養子として跡継ぎにさせることを計画した。しかし、これに西人派の多くが反対し、かえって粛宗はこれを契機に閔妃を廃位し張氏を妃にするとともに、西人派を退け南人派を登用した。(己巳換局)

一旦政治を握った南人派にたいして西人派は巻き返しをはかる。閔妃廃位を粛宗が悔いていることを知った西人派老論派は、閔妃復位を計画するが、それを察知した南人派は粛宗に報告し計画の破棄を画策する。しかし、張氏と手を組んだ南人派の勢力拡大を心配していた粛宗は、かえってこれを契機にして南人派を窮地に追い込むとともに、張氏の位を格下げした。(甲戌換局)

さらに閔妃が一七〇一年に死去すると、張氏が神堂を設けて毎日のように巫女を呼び、閔妃の死と自分の復位を祈祷させていたことが判明した。粛宗は張氏に死薬を下し、彼女の兄なども処刑するように命じた。(巫蠱の獄)

金萬重が宣川に幽閉されたのは、この己巳換局の折であるが、金萬重はここで『九雲夢』を書いたといわれる[注18]。その執筆動機は病臥中の母の慰みに供するためであったとも言う[注19]。しかし、萬重にそうした意図があったとしても、そこだけに彼の意図を限定することはできないだろう。なぜならば、『九雲夢』は母親のみならず多くの人たちに読まれ、ハングル本のほかに漢文本などがあとで出現したからである。

ところで、同じく萬重の書いた『謝氏南征記』は上記の閔妃廃位事件を念頭においていたと言われ、これを読んだ粛宗王は、感動のあまり閔妃の復位を決意したと伝えられる[注20]。この話の信憑性がどの程度のものかは分からないが、作品内容からして萬重が閔妃の復位を願ってこの作品を書いたことは間違いない。

従来の『九雲夢』研究では、『謝氏南征記』のような具体的な意図がこの作品にあったとは想定されていないようだが、しかし、私としては、先の朴永圭氏の文章(傍線部)に注目すべきだと考える。粛宗王が「王妃や後宮たちに対する愛憎を十分に治めることができなかったため、数多くの獄事を作りだし、治世に汚点を残した」という点である。『九雲夢』の内容はこの粛宗王の治世の軌跡と対極にある世界だったといってよい。すなわち楊少游は「王妃や後宮たちに対する愛憎を十分に治めきった」人物だからである。

要するに『九雲夢』は粛宗王の治世に対する強烈なアンチテーゼであった可能性が高いということだ。『謝氏南征記』が粛宗王に読まれ、また読まれることを西浦も意識していたならば、『九雲夢』も同様ではなかったろうか。むしろ、『謝氏南征記』より『九雲夢』の方が粛宗王に対する毒はより強烈だったと言うことができる。

もし、こうした考えが許されるならば、この『九雲夢』を理想的の一言で片付けるわけには行かなくなってくる。『九雲夢』の内容は確かに理想に満ちているが、この作品を粛宗王やその周辺の王朝世界の中に置いてみた場合、高度に理想的であるがゆえに、粛宗王やその周辺の人物に強烈な現実的なインパクトを与えたとも考えうるからである。

このように、私は、『好色一代男』を現実的、『九雲夢』を理想的とする立場を重視しつつも、そうした見方から外れる部分を重視してみたいと考える。両者の現実性と理想性、両面をそれぞれの要素として引き出して、比較検討する必要性を感じるのである。そこで今回は両者の理想性を中心に以下考えてみることにしたい。

6 『九雲夢』と『一代男』の理想

『九雲夢』が理想性を豊かに持った作品であることは、従来からも指摘されてきたことであった。しかし、その理想の中身についてはまだまだ検討の余地があるように私には思われる。とくに、この作品を当時の東アジアの一夫多妻制社会とそれを描写した小説群の中に自由に泳がせてみることが必要だ。そのときに、自然と浮かび上がってくる特徴がある。それは、この作品が持つ秩序・コスモスへの志向である。

楊少游と恋愛関係を結んだのは八人の女性たちであった。この八人という数はそれほど多いというわけではない。後述するように『一代男』の世之介は3742人であるし、『金瓶梅』の西門慶は物語に名前が登場するのは十数人程度だが、実際はもっと多くの女性たちとの交渉があったことがそれとなく書き込まれている。しかし、楊少游の恐るべきところは、その八人全てと円滑な関係を築き、またその八人同士が深い友情の絆で結ばれていることである。この手の関係にありがちな妻妾同士の嫉妬がまったくと言ってよいほど描かれない。これは物語後半部の二人の公主が語り合う次のような言葉によく表れている。

古の??諸人は、一国の内に嫁いで、或は妻となり、或は妾となりましたが、我々二妻六妾は、血肉を分け合った者以上の固い結びつきがあって、情けも本当の姉妹に勝るとも劣りません。その中には外国から嫁いだ者もありますが、是は天の命ずるところでありましょう。身も血筋も同じではなく、位も違いますが、これは問題にするに足りないことです。そうであるならば、姉妹の約束をして、姉と呼び、妹と呼びあうべきではないでしょうか。 [注21]

このように、この八人の女性たちには歴然とした身分差があった。

公主 蘭陽公主

司徒(三公の一、丞相)の娘 瓊貝娘(後の英陽公主)

御使(王命を受けた官吏)の娘 彩鳳

公主の侍女 春雲

妓生 桂蟾月

妓生 狄驚鴻

女剣士 沈?煙

竜王の娘 白凌波

王室の公主(姫君)から、官吏の娘たち、その侍女、そして妓生のみならず、人外の竜王の娘までが含まれる。すなわち、八人という人数とは言え、それはあらゆる階層の女性という意味があったと言ってもよいのである。それを、先の公主の言葉にあるように貴賎のへだてない付き合いをしながら平和を保っていることはまさに奇跡的である。

こうした八人の円満な関係が、八人の女性たちの人徳・性格に依ることは言うまでもないことだが、今の引用文の少し前にあるように、楊少游の「かたよらない愛情の配り方」[注22]にもあったことは間違いない。自分の出会った女性を全て幸福にし、それぞれ円満な関係の中に置くというのは並大抵の業ではない。

この小説がこうした奇跡的な空間を作り上げているのは、先に指摘をしたように、作品が書かれた当時の粛宗王の治世、とりわけ愛情家族関係の乱脈に対する金萬重のアンチテーゼがあったと考えられるが、やはり、彼の儒教をベースにしつつも、仏教的曼荼羅的な世界観による想像力がそこには大きく寄与していたと考えるべきだろう。言うまでもなく、儒教社会の基本的特質は一夫多妻制であるが、そこで強力におこなわれたのは、家父長的な父性原理の厳然たる適用である。こうした社会にあって女性は常に劣位・次位に置かれるしかなく、そこでは、いわゆる「三従」(父夫子への服従)の教えによって、女性たちは家父長への一方的な服従を求められた。

こうした空間を、金萬重は仏教的曼荼羅的な世界観による想像力で乗り越えていったものと思われる。すなわち、仏教や曼荼羅が持つ愛欲の肯定と、女性の救済をもって、儒教的空間の男女観を逆転しつつ、そこに平和で安定した世界を築き上げていったと考えられるのである。本稿の前半で考察した『九雲夢』と曼荼羅との関係の中心には、まさにこの問題があったのであり、曼荼羅は『九雲夢』の一つの典拠というにとどまらず、『九雲夢』の世界をその中心から支える力を持っていたと考えるべきなのである。

ともかく、この奇跡的な空間は、一夫多妻制の中での理想形の極致であったということができるが、この『九雲夢』が築き上げた理想郷・奇跡の空間が、一夫多妻制社会の中での唯一の理想郷・奇跡の空間ではなかった。もう一つの理想郷があった。それが西鶴の『一代男』の世界である。

『一代男』の初章には世之介が3742人の女性と恋愛関係になったことが記されている。この数字は作品中において実行・実体化されているわけではないが、こうした多くの女性たちと世之介は恋愛関係を結んだ。しかし、世之介は、楊少游とは全く逆に、自分と関係した女性たちを大切にし、保護をするということを全くしなかった。全ての女性を捨て去ったばかりか、その女性たちを省みることもなかった。そればかりか、正妻として迎えたはずの吉野(巻五の一)でさえも、その後は物語に一切登場せず、最終章に至っては「親はなし、子はなし、定まる妻女もなし」(巻八の五)としてその存在すらも忘れてしまったかのように振舞った。これは女性側からすれば、薄情の極みでしかないが、すでに指摘したことがあるように、ここには当時の男性たちの「自由円満」[注23]への強烈な志向があったと考えるべきである。恋愛は出産による親子関係だけではなく、多くの人間関係を生み出す。それは恋愛に伴う喜びにもなるが、多くは絆しであり恋愛の当事者を縛りつけ、自由を奪う結果になる。それはたとえば、『九雲夢』において、楊少游が蘭陽公主、英陽公主との結婚の際、周囲の人間関係にどれほどの気遣いをし、苦労を重ねたかを思い出せばよい。世之介の恋愛は、そうした絆しを振り払って恋愛のみ(「よろつにつけて此事をのみわすれず」巻一の一)に自己の人生を没頭させてみたいという、当時の男たちの願望を一身に背負っているのである。

この世之介の姿勢は実に徹底したものである。彼が捨てたものは、恋愛相手だけではない。親を捨て(巻二の六)、妻を捨て(巻八の五)、子供を捨て(巻六の二)、金を捨て(巻八の五)、この世から自分が居た痕跡の一切合財を消し去って、最後には日本を飛び出して、女だけの島、女護島へ旅立ってしまったのである。よって、世之介は生涯において何も生み出すことをしなかった。世之介の世界とは、かつて指摘したように[注24]、実質的な何物をも生まない、完全な虚の世界、遊びの世界なのである。すなわち、『九雲夢』が貴賎の美女八人と揺ぎ無い情愛の世界を構築した〈親秩序〉の世界であったとすれば、『一代男』は〈脱秩序〉の世界を描き出したといってよい。

こうした世之介の〈脱秩序〉の志向を、かつて松田修氏は、戦国時代から江戸時代極初期にあった「かぶき」の精神を豊かに受け継いだものだとしたことがある。[注25]「かぶき」とは「傾き」であり、正統に対して異端・奇行を旨とする行動規範・美の規範であった。松田氏は、世之介の父が上層町人であると同時にかぶき者であったこと。世之介もその父の血を受けついで、侠客と徒党を組み(巻二の三)、江戸の町奴唐犬権兵衛のもとに身を寄せていたこと。世之介の人生そのものが町人の「家」から離脱を目指したものであることを挙げて、「世之介はかぶき者である。封建体制からはみだしてしまった、あぶれ者の系譜の一人である」と結論した。

しかし、これもすでに指摘したことがあるように[注26]、『一代男』の〈脱秩序〉志向を、作品の出版よりも80年前の「かぶき精神」に結びつけるにはやはり無理がある。むしろ、『一代男』出版の直前に起こった大坂の爆発的な経済成長と、そこで起こった既成秩序の崩壊という社会現象にこそ求めるべきだというのが私の考えである。その折に指摘したことだが、商人たちにとって、安土桃山時代や江戸初期よりも、この『一代男』直前の明暦~延宝の時期の方が、はるかに下剋上的であったからである。

ただ、『一代男』の〈脱秩序〉が西鶴当事のどの社会事象に因るか、これは、今この場では、あまり重要なことではない。というのは、『一代男』の〈脱秩序〉の精神を『九雲夢』の〈親秩序〉世界と比較してみるとき、『一代男』の精神は、単に江戸時代の制度や家・社会への〈脱秩序〉のみではないことが分かってくるからである。すなわち、本稿で問題にしてきた一夫多妻制という、17世紀のアジア全般に広がっていた社会事象から見るとき、『一代男』の〈脱秩序〉とは、日本という一国の枠を越えて、アジアのもっていた恋愛小説の可能性を、最大限にまで引き出していた、ということになるからである。これは『九雲夢』においても同様である。『九雲夢』の世界とはやはり、朝鮮固有のものであるにしても、一夫多妻制をもとにしていたアジアの恋愛小説の可能性を、『一代男』とはで別の形で最大限に引き出したものだと言うことができるのである。

7 アジア小説としての『一代男』と『九雲夢』

そして、さらに重要なのは、この一夫多妻制の持つ可能性と言ったときの「可能性」とは、先に挙げた趙東一氏がすでに試みていたように[注27]、社会倫理や制度といった意味での「可能性」ばかりではなく、表現としての文学としての「可能性」であることだ。趙氏は『九雲夢』が一夫一婦ではなく、一夫多妻の恋愛を描くことによって豊かな表現空間を得ることに成功したと言う。それは読者、特に女性たちが、「それぞれ違う女性が、それぞれ違う男性と会って、自分なりに生きてゆくのではなく、一人の男性の愛を成就する競争を始めるようにして、直接比較でき」た点であると言う。楊少游という一人の男性に、様々な階層の女性たちが、様々な態度と方法をもって愛の成就を果たそうとする。その過程が、一対一の恋愛でなく、一対多の恋愛であるからこそ、より劇的に印象的に描きえたというのである。

これは慧眼だが、私は、男性の楊少游側からも、同じように、一夫多妻であるがゆえの豊かさという読み方が可能だと思う。それは、階層の違う八人の女性から寄せられた愛情を「かたよらない愛情の配り方」によって見事に捌き、安定した情愛世界を築き上げる、その過程がまた実に劇的で印象的に描かれているからである。この安定感、また征服感・構築感は、一夫一婦の恋愛世界では絶対に描くことのできないものである。一つの、平和で安定した世界を、積み上げるようにして築きあげることから生まれる充実感・快感、これこそが『九雲夢』の真骨頂だと私は思う。よって、趙氏が「楊少游と自分を同一視した男性読者は、楊少游が女性を一人ずつ探すごとに、新しい楽しみを感じることができた。それが作品の表の側面だ」として、楊少游像の構築理由を、女性との出会い、新しい出会いを求めることに、限定してしまうのには反対である。楊少游の、楊少游ならではの醍醐味とは、そうした女性たちとの出会いというよりは、出会った後の愛情の配り方、その関係の保持のあり方にあったのである。

こうした楊少游像の描き方を見るとき、私は金萬重の『九雲夢』執筆の意図を、王宮・後宮の混乱を招いたばかりか、それを利用しながら政権を操っていた(換局政治)とされる粛宗王に対する直接・間接の諫言ではなかったかという思いを強くするが、それはともかくとしても、先にも述べたように、この出会いの後の愛情の采配・保持・安定という世界は、『一代男』世之介が捨ててしまった世界であった。よって、『一代男』における表現レベルでの醍醐味とは何かとなれば、それは楊少游の醍醐味とは反対の、未知との遭遇・変化・スピード感ということになる。

『一代男』のこうした特色を生んだ背景・土壌の違いには何があったのか。これについては様々な見解が可能だが、まず挙げねばならないのは、西鶴を育んだ文学的土壌である。金萬重の文学的素養は漢文であり、その文学的表現としての漢詩であった。漢詩は律詩・絶句、古詩、雑体などとスタイルは様々にあるにしても、一つの均整のとれた世界を構築することに意味があった。それに対して、西鶴の文学的素養を作った俳諧(俳諧連歌)は、一句一句の変化の妙を重視した。次々と詠み手が変わり、世界が変化する、その瞬間瞬間が全てであった。西鶴と文学性としては、対照的と言われた俳諧の松尾芭蕉も、その点では西鶴と変わりがなかった(「文台降ろせばすなわち反故」『去来抄』)。 また西鶴は、その俳諧の中でも速吟を最も得意とした。一昼夜に句をどれだけ詠むことができるかという大句数・大矢数が彼の専売特許であり、彼の打ちたてた一昼夜二万三千五百句という記録は、後世に誰にも破られることがなかった。

また、日韓の文化や歴史的経験の差というような、広く鳥瞰的な視点を持ち出すならば、次のような指摘もしておくべきだろう。朝鮮は多くの書で指摘されているように、歴史上、様々な戦乱に巻き込まれた。その都度、市街は荒廃し、文化は破壊された。そうした歴史の中、堅牢なものや、強固な秩序が求められたであろうことは想像に難くない。朝鮮の儒教が中国の多様なそれに比べて、朱子学を一方的に信奉し、その内容もリゴリスティックであったのも、そうした国土と歴史のあり方と無関係ではあるまい。ところが、一方の日本は、外敵から国土を荒らされたことが、ほとんどなかった。平均的には比較的平和であった。また気候も亜熱帯の島国であり、自然に恵まれた風土であった。ここで求められたのは、堅牢なものや強固な秩序ではなく、新鮮さと変化であった。亜熱帯という地域性と多雨という天候は多くのものを腐らす。その腐りに負けない新しさとスピード、それこそが日本の土壌では価値的であったのである。この堅牢・秩序の対極にある、新しみ・変化が『一代男』の本質を貫いているものなのである。

このように、『一代男』と『九雲夢』を一夫多妻制小説の極と極、すなわち対極として捉えることで、見えてくることは多い。特に重要なのは、こうした問題設定が、国家(ネイション)の枠を取り払い、東アジアやもしくはアジア全般という枠組みの中での文学研究を可能にすることである。それは、近代以降、西欧化、特に日本のそれや逆オリエンタリズム的思考[注28]によって、寸断されてしまったアジアという地域の共通感覚[注29]を取り戻すことに役立つだろう。

今後は、この『一代男』と『九雲夢』が示す一夫多妻制における対極性を、中国や他のアジア諸国に押し広げてみた時に、どのような位置を占めることになるのか、を考える必要がある。また、本稿の前半で、『九雲夢』と密教系曼荼羅の比較を行ったが、仏教という、これもアジア全般に広がった宗教の中で、『一代男』や『九雲夢』の位置を考えたときにどうなるのか[注30]、また近時日本を中心に盛んに行われている絵解き研究の立場から、韓国における図像学的研究を視野に入れてみること「注31」、これも興味深い。また、一夫多妻制や仏教と言えば、日本の平安朝を中心とした物語も視角に入ってくる。伊勢物語や源氏物語がアジアの一夫多妻制、そしてアジアの仏教文化という視点・枠組みの中に置かれたとき、どのような新しい像をもって再出現するのか、すこぶる興味深い問題である。

全てはこれからの問題である。本稿はそうした大きな問題の入り口に立ったところで終わらざるを得ないが、こうした問題の所在を示しえたとすれば、所期の目的を達成したとすべきであろう。大方のご批判をいただければ幸甚である。

注

注1 高田衛『八犬伝の世界―伝奇ロマンの復権』中公新書 595、1980年

ちなみに『九雲夢』と『南総里見八犬伝』には共通要素が多い。この1対8の構図がその最たるものだが、8人が様々な階層の出身であり、様々な経緯で物語に登場する点や、女剣士(沈?煙と犬坂毛野)が登場するのも一致している。

なお趙氏は本論文の後半で、『九雲夢』を思想小説として読むべきでなく、文学として読むことの重要性と、その方法について言及している。

注3 『高麗・李朝の仏教美術展』山口県立美術館発行、1993年

注4 頼富本宏『密教仏の研究』宝蔵館、1990年

注5 栂尾祥雲『曼荼羅の研究』臨川書店、1988年。なお、図⑤の胎蔵界曼荼羅は言うまでもなく、花弁を図像化したものであるが、花弁の比喩と『九雲夢』の構造を考えたときに、本共同研究でエマニュエル・パストリッチが指摘している李養吾の所説の問題がある(エマニュエル・パストリッチ「『九雲夢』の均整美」並びに同稿注6参照)。この関係については機会を改めて述べたいと思っている。

注6 頼富本宏『密教とマンダラ』日本放送出版協会、1990年

注7 本文の日本語訳は『朝鮮文学試訳』(宇野秀弥訳)を参考にしながらも、『九雲夢』漢文本の老尊本(現在、金萬重の原本に最も近いと言われる。丁奎福『九雲夢原典の研究』所収、一志社、1977年)と乙巳本(『九雲夢研究』所収、高麗大学校出版部、1974年)を用いて稿者が適宜手直しを入れた。なお注には漢文本(老尊本、乙巳本括弧内併記)の本文を載せた。ここでの該当部分は「汝自欲去(乙本・汝欲去之) 吾令去之 汝苟欲留 誰使汝去乎 且汝自謂曰 吾何去乎 汝所欲住之處 則汝可帰之所也」である。ちなみに、金萬重が『九雲夢』を国文(ハングル)で書いたか、漢文で書いたかについては様々な議論があり、現在では漢文本説が有力のようだが、決定には至っていない。たとえば、丁奎福氏は京畿道長湍郡長道面に住んでいる金萬重の子孫から、かつて萬重自筆の『九雲夢』手稿本があって、それが漢文本であったことを聞いたと報告されている(丁奎福『九雲夢研究』P,212)。これが正しければ、萬重が漢文で最初に『九雲夢』を書いたことが明らかになるが、この手稿本は現存していないので、何とも判断が出来ない状況にある。よって、この問題は不明としか言いようがないのであるが、ただ、すでに、自国の文字で文学作品が生まれないことを嘆き(『西浦万筆』)、多くの小説をハングルで書いたと伝えられ(『五洲衍文長箋散稿』)、現存するもう一つの小説『謝氏南征記』がハングルで最初書いたことが明らかな萬重が、恋愛という大衆的な話題を扱ったこの『九雲夢』のみを漢文で書いたというのはいかにもいぶかしいことのように思われる。おそらく、萬重の母親が漢文に通じており、その母親の通読の便を考えて漢文で書いた、それが漢文本の正体であって、漢文本の方がそうした特殊な事情の故に生まれたものではなかったか。よって、たとえ萬重が漢文で『九雲夢』を書いたとしても、萬重が『九雲夢』を書く際に、本作品が漢文などを日ごろ読まない人たち(とくに女性たち)に読まれる、もしくは伝わることを意識していたかどうかが重要だと考える。そして、すでに多く指摘もされ、本稿でも若干触れたように、本作品には、そうした女性たちへの意識が明らかに汲み取れると考えられるとすれば、本作品の初期形態が、漢文かハングルかの問題はそれほど重要ではない、というのが筆者の考えである。

注8 「汝乗興而去 興盡而帰」

注9 注2の趙東一氏前掲論文

注10 洪潤植「韓国の密教」(立川武蔵・頼富本宏編『中国密教』〈シリーズ密教3〉所収)春秋社、1999年

注11 鎌田茂雄『朝鮮仏教史』東京大学出版会、1987年

注12 古事記などの神話から、平安朝物語、そして中世の軍記物語、近世の草子類に至るまで、その構想力の弱さ、破綻状況は従来から様々な形で問題にされている。ただし、近世中後期の読本は例外的に構想力、確固とした構造を持った作品が多い。これは読本が中国の伝奇小説をその範にしたためであり、日本における伝統的な物語小説が発展したために生まれたものではない。

注13 廣末保『西鶴の小説』平凡社選書77 1982年など。

注14 大谷森繁「朝鮮朝小説の実像」朝鮮学報176・177輯、2000年10月、朝鮮学会

注15 趙東一『小説の社会史比較論1~3』知識産業社、2001年

注16 朝鮮後期小説と女性、あるいはジェンダーの問題については昨今鄭炳説氏が精力的に取り組んでいる問題である(「18世紀朝鮮の女性と小説」『18世紀研究第二号』2000年8月、韓国18世紀学会、または「朝鮮後期女性小説と男性小説の比較研究」『国語教育107号』2002年2月、韓国国語教育研究学会など)。趙東一氏や鄭炳説氏が指摘した問題は、日本の平安朝における女性の役割、とくに女性作者の登場と活躍など類似する点が多い。王朝・女性の役割・仮名とハングルという共通性は、中国という中心国家と日本・韓国などの周辺国家の文化的関係を考える上ですこぶる重要である。もちろん、朝鮮後期の小説と平安朝物語の間には約700~800年のズレがあるが、このズレは両者の関係の薄さを示すのではなく、この中心・周縁の問題が東アジアにおいて、いかに強烈な磁場を形成していたのか、また文化的に強靭なテーマであったのかを逆に物語っていると解釈することができる。この問題については、いずれ以下に述べるアジアにおける一夫多妻制物語の系譜と広がりというテーマを絡ませながら、本格的に論じてみたいと考えている。

注17 朴永圭著、尹淑姫・神田聡訳『朝鮮王朝実録』新潮社、一九九七年)。なお『九雲夢』の持つ政治性については本共同研究でエマニュエル・パストリッチも『離騒』(『楚辞』)を見据えながら別の観点より論じている(『九雲夢』の均整美))

注18 金萬重が何時、何処で『九雲夢』を執筆したのかについては、平安北道の宣川に配流された折(粛宗13-14、1687-88)という説と、慶尚南道の南海島に配流された折(粛宗15-18、1689-92)との二説があったが、現在では『西浦年譜』の発見により、前者の宣川説が正いことが証明された。詳しくは、金炳国『西浦金萬重の生涯と文学』(ソウル大学校出版部刊、2001年)158頁参照。

注19 金台俊著・安宇植訳『朝鮮小説史』平凡社東洋文庫270、1975年。

注20 『五洲衍文長箋散稿』『松泉筆譚』など。

注21 「古之人?妹諸人 婚嫁於一國之内 或有為人妻者 或有為人妾者 而今吾二妻六妾 義逾骨肉 情同?妹 其中或有従外國而来者 豈非天之命乎 身姓之不同 位次之不齊 有不足拘也 当結為兄弟 以?妹称之可也」

注22 「丞相恩情 彼此均一」

注23 拙稿「遊女・遊廓と「自由円満なる」世界」日本文学2000年10月号、日本文学協会

注24 拙稿「「好色」でありつつ「一代男」たることの至難」日本文学2002年5月号、日本文学協会

注25 松田修『日本近世文学の成立』法政大学出版局、1972年。

注26 拙稿「『好色一代男』の「一代」」上智大学国文学論集29号、1996年

注27 注15の趙東一氏前掲論文

注28 酒井直樹「天皇制と近代」(「日本史研究361」1992年9月)などに詳しい。西欧の根元にある抜きがたい偏見としのて「オリエンタリズム」(エドワード・サイード)が反転した形でアジアなどの非西欧文化に瀰漫しているとされる。

注29 中村雄二郎『共通感覚論』岩波現代文庫、2000年。

注30 今回、『九雲夢』と仏教については密教系の曼荼羅をもって作品背景としたが、そうした視点に立ったとき、『一代男』に関しては、江戸初期の京坂の商工業者に広がっていた浄土真宗・日蓮宗の庶民宗教が俄然注目されてくる。これらの宗教は密教系の宗教とは対照的なもので、密教が堅固で深い宗教的思索を目指すものであったとすれば、浄土真宗・日蓮宗などの庶民仏教は、簡易な教義と徹底的な実践をもって庶民の心を掴んでいた。

注31 これについては近時、林雅彦氏が精力的に取り組み、成果をあげている。現在、『絵解き研究』が十七号まで刊行されているが、その中で林氏は韓国の絵解きについても研究を進めている。「海印寺の「十八界図」-印本「大方広仏華厳経巻第三十七変相」」(6号)、「韓国の仏教説話画と絵解き(3)―俗離山法住寺・捌相殿の「八相幀」をめぐって」(10号)など。

*なお、とくに一々断らなかったが、注2、15の論文は原文はハングルであり、掲出の日本文は染谷が翻訳したものである。

*また本稿の一部を、2004年2月11日韓国大邱市、大邱韓医大学で行われた韓国古小説学会で口頭発表した。当日討議に加わっていただき、貴重なご意見を賜った趙春鎬氏(大邱韓医大学校)、李憲洪氏(釜山大学校)、西岡健治氏(福岡県立大学)、上田博明氏(大邱カソリック大学校)に篤く御礼申し上げる。